Phlegm and Stasis Intertwined

痰瘀互結的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-08-02

「痰瘀互結證」是中醫裡一種很常見也很重要的病理狀態,身體裡的痰濁,是一種由水濕代謝異常產生的物質。

瘀血是體內血液循環不順造成的停滯,痰瘀糾纏在一起,卡在身體的臟腑或經絡裡,讓氣血流動不順,進而導致身體出現各種問題。

這種狀況的成因很複雜,常見的原因包括:久病不癒、情緒壓力大、飲食不當,或是外來病邪(例如寒邪、濕邪)入侵。整個過程大致可以分成三個階段:

1.痰濁形成

中醫認為,痰不是單靠一個臟腑出問題就會出現,而是多個臟腑異常所共同造成的。主要有以下幾個:

- 脾臟出問題時,水分代謝功能變差,體內水濕滯留久了就變成痰。

- 肺臟功能不好,無法正常把水氣往下輸送,也會讓津液堆積成痰。

- 肝臟氣機不順,造成氣滯,也會讓體內津液停滯、變成痰。

- 腎陽虛時,無力蒸化水液,造成寒水泛濫成痰(痰稀白)。腎陰虛時,虛火灼津,煉液為黏痰(痰少質黏難咯)。

體內有痰濁的人,常會有痰黏難咳、身體沉重、胸悶、胃脹不舒服、舌苔厚膩等症狀。

2. 瘀血形成

體質虛弱,氣虛的人,因為氣血無法推動血液流動,導致經絡堵住了,體內寒氣重,或是體內火氣太大,讓血液黏稠、流不動。

這些情況都會造成血液不通,停在某個地方變成瘀血。出現瘀血時,身體會出現某些地方會固定性疼痛、臉色發黑發暗、皮膚粗糙或有結節,舌頭顏色也會變紫,甚至會出現瘀斑。

3. 痰瘀互結形成

當痰濁堆積時,會阻礙氣機流通,進一步讓血液更不容易流通,加重瘀血的情況;而瘀血卡住,會讓津液無法正常運行,反過來又產生更多痰。這樣兩者互相影響、惡性循環,導致病情反反覆覆,很難根治。

這種狀況常常會伴隨腫塊、增生,甚至發展成「器質性病變」。很多現代的慢性病都跟「痰瘀互結」有關,像是心血管疾病、腦中風、腫瘤、代謝症候群,還有常見的婦科疾病,例如子宮肌瘤、卵巢囊腫等等。

這種證候,可以說是現代中醫辨證癌症的基礎,主要認為具有痰濕血瘀、氣鬱血瘀、氣血俱虛型的人罹患癌症的機率比較高。可見「痰瘀互結」是產生體內各種良性、惡性腫瘤的基本模型。

當一個人體內出現痰瘀互結時,容易出現以下症狀:

1.共通症狀特徵

- 精神狀態:慢性疲勞或容易生氣,平時少氣不喜歡說話、四肢冰冷怕冷、夜間容易失眠。

- 疼痛:疼痛的部位通常是固定的,而且是刺痛或悶痛感,按下去會更痛。

- 腫塊:常會出現皮下的硬塊或結節,例如:淋巴結腫大、甲狀腺結節、器官上的良性或惡性腫瘤。

- 舌脈:舌質紫暗或有瘀斑,舌苔厚膩(白膩或黃膩),脈沉澀或滑。

2.根據影響的部位,症狀也會不同

- 心胸:胸悶、胸痛(如冠心病、肺心病)。

- 頭面:頭暈頭痛、臉色或嘴唇發紫(如腦梗塞)。

- 四肢:關節腫脹疼痛、四肢麻木(如類風濕關節炎)。

- 婦科:月經不調、痛經、月經中有血塊,子宮肌瘤等。

這種情況常發生在「陽虛」寒性體質的人身上,中醫認為,陽氣就像是身體的動力來源,如果陽氣不夠,整個氣血運行就會變慢,身體就容易出現以下問題。

當體內陽氣不足,氣運不暢,水分代謝變差,水濕堆積 ,就會形成痰。

同時,氣推動力量微弱,血液流動不順,血液淤積經絡臟腑,最終形成瘀血。由於痰瘀為陰邪,在夜晚或寒冷時症狀加重。

改善「痰瘀互結」的原則,可以說就是中醫治療腫瘤的原則,就是「化痰祛瘀、行氣通絡」,根據病位及兼證配伍,常用中藥如下:

- 化痰:陳皮、半夏、茯苓、膽南星、浙貝母。寒痰瘀阻加桂枝、乾薑、附子(溫通散寒)。熱痰瘀結:加黃連、梔子(清熱化痰)。氣虛痰瘀:加黃芪、黨參(益氣推動)。

- 祛瘀:丹參、川芎、桃仁、紅花、三七。

- 行氣:香附、枳殼、柴胡(氣行則痰消瘀化)。

- 軟堅散結:牡蠣、海藻、昆布(適用於腫塊、結節)。

近代針對冠心病,常運用瓜蔞薤白半夏湯 + 血府逐瘀湯。子宮肌瘤運用桂枝茯苓丸 + 桃紅四物湯。中風後遺症:二陳湯+補陽還五湯。

痰瘀互結屬於慢性證候,一般病程均較長,纏綿難癒,常見於古代中醫疾病:「胸痹」、「痹證」、「肺癱」、「狂證」、「中風後遺症」、「癥瘕」...等疾病中。

在「胸痹」時會出現胸部固定刺痛徹背,入夜或天寒時更痛。「痹證」(全身各部位疼痛)時,出現局部刺痛、固定不移,遇寒或夜間更痛,伴隨麻木沉重。

痰瘀互結造成「狂證」時,情緒狂躁不寧,或痴呆遲緩,神情淡漠等精神失常。「中風後遺症」時,半身不遂、肢體麻木、口眼歪斜、語言不利,此為痰瘀互結造成經絡阻塞,氣不能行、血不能榮,肢體失養所造成。

古人觀察「癥瘕」(腹部腫瘤),腹內腫塊,按之不移,脹痛或刺痛,是痰瘀互結,積而成塊所造成。

造成痰瘀互結的主要原因

了解3種常見致病因素

大病或久病

在大病或久病之後,體內陽氣是潰散的,體內的能量虛弱,氣血不足,很容易出現氣虛、血虛或陽虛的證候。

久病或大病之人,體內陽虛、氣滯、脾胃虛弱,較容易出現痰瘀互結證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

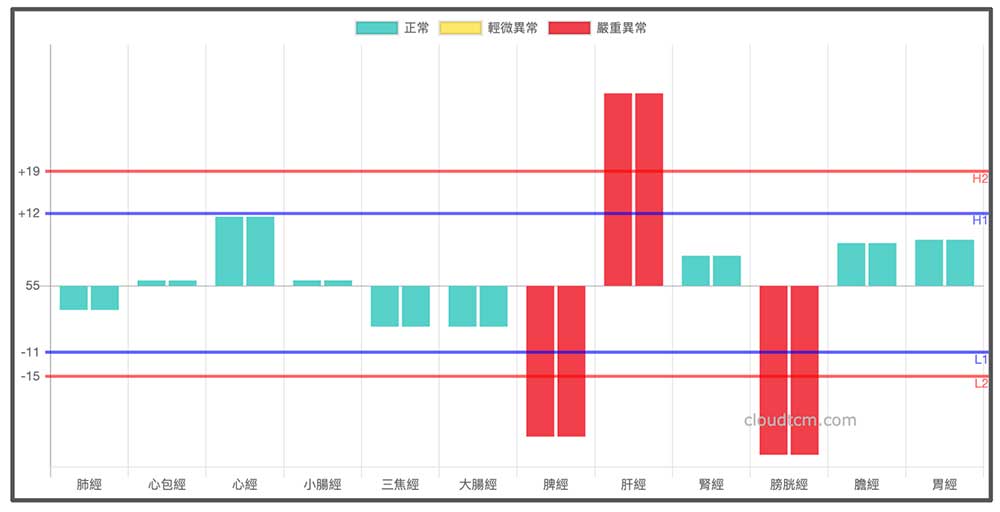

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

痰瘀互結證的經絡型態,常見於現代人最常見的「綜合經絡體質型態」,由於體內陽虛,陽經能量長期虛弱,再加上「鐵三角」型態長期脾經、膀胱經氣血不足,累積幾十年之後體內血瘀、痰濕交織,形成各種慢性疾病。

從大量現代人的經絡數據,以及配合會員的實際回饋,已經得以初步印證。

1脾經,膀胱經同時虛證(鐵三角經絡型態)

經絡型態

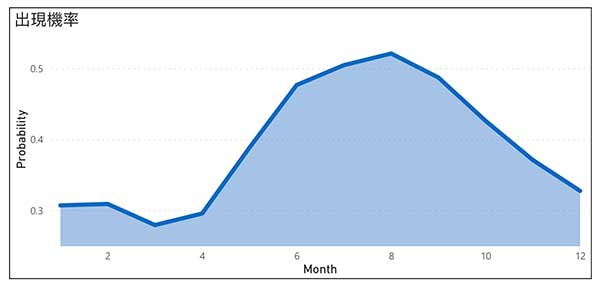

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人會出現這種經絡型態。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。雲端中醫稱之為「鐵三角經絡型態」。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解