主治功效(症狀或疾病)

方劑組成解釋

補陽還五湯中加入赤芍,主要考慮以下兩個原因:

- 涼血止痛: 赤芍性涼,入肝經,具有涼血止痛之效。補陽還五湯中,由於溫陽補氣藥物較多,容易造成熱邪內鬱,引發疼痛。赤芍可清熱涼血,緩解溫燥之氣,起到止痛的作用。

- 活血化瘀: 赤芍能活血化瘀,促進血液循環,改善瘀血阻滯導致的疼痛。補陽還五湯多用於陽虛寒凝,氣血運行不暢的病症,赤芍可以幫助活血化瘀,促進氣血運行,進一步改善病症。

補陽還五湯中加入川芎,主要基於以下兩個原因:

- 活血行氣,改善氣血循環: 川芎具有活血化瘀、通經止痛的功效,能改善氣血循環,促進血液流通,有助於補陽藥物的有效吸收和利用。

- 疏散風寒,解表止痛: 川芎還具有疏散風寒、解表止痛的作用,可以配合補陽藥物,共同治療因風寒入侵所致的頭痛、肢體痠痛等症狀。

因此,補陽還五湯中加入川芎,不僅能增強補陽效果,更能改善氣血循環,緩解風寒入侵所致的症狀,達到更全面、更有效的治療目的。

補陽還五湯中加入地龍,主要基於以下兩點:

- 清熱解毒,通絡止痛: 地龍性寒,味鹹,入肝、腎經,具有清熱解毒、通絡止痛的功效。方中加入地龍,可與其他藥物共同發揮清熱解毒、散瘀止痛的作用,有助於治療因熱毒瘀阻經絡而引起的痺痛。

- 活血化瘀,改善循環: 地龍具有活血化瘀、改善血液循環的作用,可促進組織血液循環,有助於改善肢體麻木、疼痛等症狀。與其他藥物配合,可增強補陽還五湯的活血化瘀功效,促進身體恢復。

補陽還五湯是一個傳統的中藥方劑,主要用於治療陽虛導致的疾病,特別是針對血液循環不良和中風後的康復。該方劑中的紅花是一種重要的藥材,其主要功能在於活血化瘀、通絡止痛。

紅花的活血作用能夠促進血液循環,改善微循環,這對於因陽虛所引起的血滯有很好的調理效果。此外,紅花在中醫理論中被認為能夠增強心臟的功能,提升整體的氣血運行,進一步強化補陽還五湯的療效。它不僅可以緩解血瘀的症狀,還能夠幫助提升患者的精力和活力,增進身體康復。綜合來看,紅花在此方中的運用,既補充了療效,又能調和全方,達到協同增效的目的,是補陽還五湯不可或缺的組成部分。

補陽還五湯中包含黃耆,主要原因在於其補氣固表之效。

黃耆性溫,味甘,歸脾、肺經,具有補氣升陽、固表止汗、託毒生肌、利水消腫之功效。補陽還五湯旨在補益元氣,溫陽化寒,故需黃耆補益脾肺之氣,提升正氣,以抵禦外邪入侵。

同時,黃耆亦能固表止汗,有助於改善病患因氣虛所致的汗出、乏力等症狀,進一步增強體質,促使身體恢復健康。

補陽還五湯中加入桃仁,主要有兩個原因:

- 活血化瘀:桃仁性味苦甘,入心、肺、大腸經,具有活血化瘀、潤腸通便的功效。方中加入桃仁,可改善氣血運行不暢,促進血瘀消散,達到溫陽化瘀、通經活絡之效。

- 行氣止痛:桃仁能促進血液循環,改善局部組織供血,並能緩解血管痙攣,起到行氣止痛的效果。對於寒凝血瘀導致的疼痛,桃仁可以起到一定的緩解作用。

總而言之,桃仁在補陽還五湯中,既可活血化瘀,又可行氣止痛,為藥方中重要的組成部分,有助於提升藥效。

補陽還五湯中加入當歸尾,主要是因為其具有以下兩項功效:

- 補血而不滋膩:當歸尾較當歸身更偏於補血而不滋膩,能溫補氣血,適合脾胃虛弱,氣血不足,伴有寒濕者,而不像當歸身容易造成脾胃濕困。

- 引藥入血:當歸尾性溫,能引導藥物進入血脈,促進藥效發揮,與其他藥材相輔相成,達到更好的治療效果。

補陽還五湯以溫補脾腎,化濕健脾為主要功效,加入當歸尾能溫補氣血,與其他藥材相得益彰,更利於藥效發揮。

中藥方證辨證推理

方劑介紹

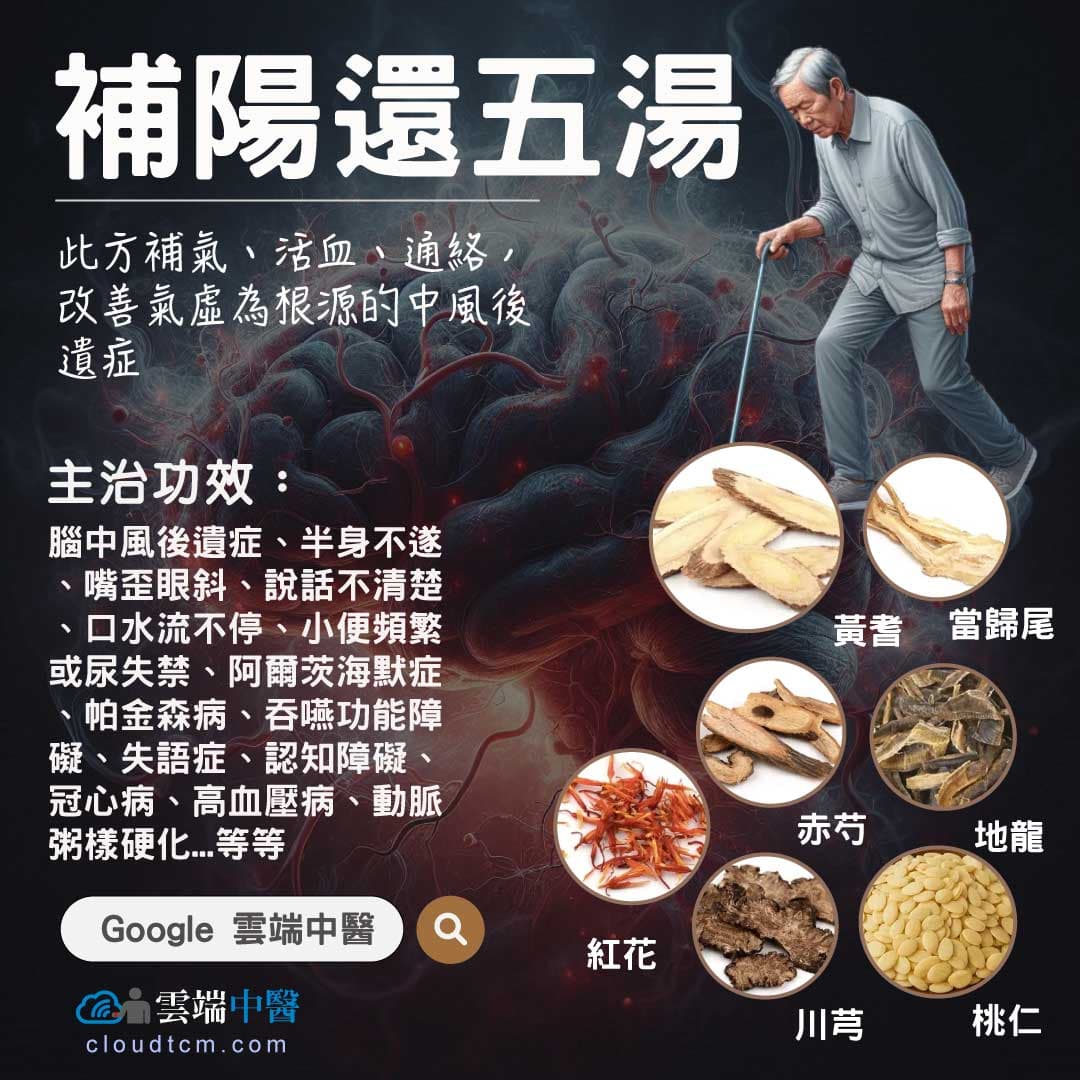

補陽還五湯的主要功效是「補氣、活血、通絡」,主要用來治療中風後遺症,例如半身不遂、嘴歪眼斜、說話不清楚、口水流不停、小便頻繁或尿失禁等症狀。舌頭顏色通常偏暗,舌苔發白,脈象比較緩慢。

此方為清代名醫王清任,為治療腦中風半身不遂而創制的名方。他認為:「元氣一旦虛弱,氣就無法推動血液流動;血液沒有氣的推動,就會停滯成瘀。」

簡單來說,就是氣不足,血就不流暢。氣虛會讓血脈阻塞,經絡不通,肌肉與神經得不到養分,所以會出現半身不遂、口眼歪斜等中風後遺症。

因為氣虛、血滯,舌頭與臉部肌肉也得不到滋養,就會出現說話不清、口水外流的情況。氣虛還會讓身體失去控制排尿的能力,出現小便頻多或尿失禁。

舌頭顏色暗淡是氣虛血瘀的表現,舌苔白、脈緩則說明氣虛的狀況明顯。

此方劑的病理核心是「氣虛」導致「血瘀」。因為氣不足,血液流動不暢,瘀血阻塞腦部經絡,所以王清任認為,引發中風後遺症,是「氣虛為根本、血瘀為表現」,屬於本虛標實的情況。

為什麼叫做「補陽還五」?王清任認為人體陽氣共有十成,分布於全身左右各半。若因疾病或其他原因導致陽氣虧損一半,則身體左或右半失於氣血濡養,出現半身不遂。

因此,他創製此方以補益陽氣、活血通絡,使虧損的五成元氣得以恢復,稱之為「還五」。陽氣復原、氣行血暢,則身體重得完整之「十全」,故名補陽還五湯。

從方劑組成來看,是由「桃紅四物湯」去地黃、加地龍,並重用黃耆而變化而成。

歷代醫家對於腦中風,多以「氣滯血瘀」為主要論點,但從未明確提出「氣虛血瘀」的觀點,更少有對氣虛血瘀型中風的深入探討。

《黃帝內經.靈樞》提到:「虛邪偏客於身半,其入深,內居營衛;營衛稍衰,則真氣去,邪氣獨留,發為偏枯。」

王清任在繼承《內經》及歷代中風理論的基礎上,結合自身豐富的臨床經驗,首度提出中風半身不遂的病機是「氣虛血瘀」的著名論點,開創了以補氣活血法治療中風之先河。

也因為以補氣為主、活血為輔,其中黃耆的用量尤為關鍵,最引人注目的就是其極度懸殊的劑量比例,黃耆120克,其他六味藥(歸尾、赤芍、川芎、桃仁、紅花、地龍)總和約22.5克,此方組成具有以下特點:

1.大補元氣,提供推動力(黃耆)

黃耆一味藥的重量是其他所有活血藥總和的五倍以上。這個結構本身就傳遞了一個明確的訊息:本方治療的核心在於「氣」,而非「血」。它不是一個單純的活血化瘀方。

中醫認為「氣為血之帥」,血液需要在氣的推動下才能在經脈中正常運行。如果氣虛,推動無力,就會導致血行遲緩、停滯,甚至瘀阻。這就像水泵電力不足,水管裡的水流就會變慢甚至停止。

本方主治「中風後氣虛血瘀證」。患者因中風元氣大傷,導致身體一側的氣血無法送達,從而出現半身不遂、口眼歪斜、語言不利等症狀。其根本原因是「氣虛」。

使用超大劑量的黃耆,目的就是快速、強力地補充人體的元氣。元氣充足,才能重新獲得推動血液運行的「動力」。這是治本之策。

現代臨床應用中,常以30~60克為起始劑量,若療效不顯,可逐步加量。同時,活血藥物的用量相對增加,單味活血藥多在6克以上。

王清任並強調:「服此方愈後,藥不可斷,可隔三五日或七八日服一劑。」此方用藥特色在於重用黃耆、久服漸增、病癒續服,以鞏固療效、防止復發。

2.協同活血通絡,清除障礙(歸尾、赤芍、川芎、桃仁、紅花、地龍)

由於氣虛導致血行不暢,已經形成了「血瘀」的病理產物。這些瘀血阻塞了經絡,使得氣血即使有動力也難以通過。透過以下分工合作:

- 桃仁、紅花:是強力的「破血藥」,擅長化解堅固的瘀血塊。它們是攻堅的主力。

- 川芎、赤芍:川芎能「行氣活血」,讓氣走動起來幫助血液流通;赤芍能「涼血散瘀」,兼能清解因瘀久可能產生的鬱熱。兩者協同增強活血效果。

- 當歸尾:當歸本身補血,但只用「歸尾」則取其「破血」之力,目標明確地針對瘀血,同時兼顧一點養血之功,使活血而不過度傷血。

- 地龍(蚯蚓):這是關鍵的「通絡」藥。蚯蚓善於鑽竄,能通經活絡。它就像一根「物理疏通棒」,在活血藥將瘀血化開後,地龍負責打通被阻塞的細小絡脈,使氣血能夠輸布到末梢。

這組藥物的劑量都很輕。這說明它們的角色是「輔助」和「配合」。在黃耆提供了強大的主推力之後,這些活血藥只需要少量,就能起到四兩撥千斤的效果,專門負責清除已經存在的障礙(瘀血)。

補陽還五湯的治療策略:

- 第一步(治本):用超大劑量的黃耆作為主藥,從根源上解決「推動力不足」的問題。這就像給一個癱瘓的供水系統換上了一個強力無比的水泵。

- 第二步(治標):用小劑量的活血化瘀藥隊,針對已經形成的「瘀血」障礙進行清除。

- 協同效應:在強大氣力的推動下,活血通絡藥的效率被最大化。動力足了,管道也通了,氣血才能重新順暢地運行到癱瘓的肢體,使其恢復功能。

補陽還五湯重用黃耆,針對對證的「中風後遺症」患者來說,是一個非常有效的方劑。注意是後遺症,不是腦中風正在發作的患者!

但其核心風險在於辨證不準和時機不對,因為此方重用黃耆,不對證且大力補氣反而會加重病情,此中藥在中風急性期絕對禁用!這是首要且最重要的原則。

此方僅適用於中風恢復期和後遺症期,中風急性期(通常是發病後的1-2週內),病機多以「風、火、痰、瘀」等實邪為主,患者可能血壓不穩,甚至有腦水腫、顱內高壓等情況。

此時若誤用大劑量的溫補之藥黃耆,如同「火上澆油」,可能導致血壓升高,加重顱內出血(特別是對於出血性中風)。可能加重炎症反應和腦水腫,使病情惡化。

此外,重用黃耆還有以下風險:

- 血壓失控的風險:黃耆對血壓有「雙向調節」作用,但對於氣虛明顯的患者,小劑量可能升壓,大劑量則可能降壓。在未經醫師辨證的情況下自行使用:對於肝陽上亢、陰虛火旺型的高血壓患者,重用黃耆很可能導致血壓急劇升高,出現頭暈、頭痛、面紅目赤等症狀,非常危險。

- 上火與耗傷陰液:黃耆性溫,雖不如人參燥烈,但大量使用仍可能助熱傷陰。患者可能出現口乾、咽痛、煩躁、失眠、便秘、舌紅少苔等「陰虛火旺」的表現。

- 加重痰濕與濕熱:黃耆是補氣藥,但對於體內有「痰濕」或「濕熱」的患者,濫用補氣藥會「閉門留寇」,使病邪難以祛除。可能導致胸悶、腹脹、食慾不振、口中黏膩、舌苔厚膩等。

- 消化不良:大劑量的黃耆可能滋膩礙胃,影響脾胃的運化功能,導致腹脹、腹瀉或食慾下降。

近代中醫臨床對於補陽還五湯的研究非常廣泛,不限於中風後遺症,若分析超過6000篇期刊論文,歸納出來可以改善以下疾病:

中風後遺症(含偏癱、吞嚥功能障礙、失語症、認知障礙、抑鬱、肩手綜合徵、上肢痙攣)、腦出血、急性心肌梗死、冠心病、冠心病心絞痛、慢性心力衰竭、心律失常、肺源性心臟病、高血壓病、動脈粥樣硬化、下肢動脈硬化閉塞症、深靜脈血栓形成(含術後預防)、糖尿病周圍神經病變、糖尿病腎病、糖尿病足(含潰瘍)、糖尿病腦病、糖尿病性黃斑水腫、2型糖尿病、高脂血症、慢性腎臟病、腎病綜合徵、尿酸性腎病、帕金森病、血管性痴呆、阿爾茨海默病、多發性硬化、脊髓損傷、截癱、腰椎間盤突出症、腰椎椎管狹窄症、神經根型頸椎病、頸型頸椎病、腦外傷後認知障礙、特發性肺纖維化、肺纖維化、低氧性肺動脈高壓、慢性阻塞性肺疾病合併肺動脈高壓、放射性肺炎、急性呼吸窘迫綜合徵、支氣管哮喘、重症肺炎、原發性開角型青光眼、視網膜動脈阻塞、白內障術後黃斑水腫、化療所致周圍神經毒性(含乳腺癌、胃癌等)、周圍神經病理性疼痛、帶狀皰疹後遺神經痛、類風濕關節炎、膝骨性關節炎、肩周炎、骨折(含股骨粗隆間、骨質酥鬆性髖部)、股骨頭壞死、半月板損傷、尿毒症、不安腿綜合徵、慢性下肢潰瘍、膿毒症、眩暈症(含後循環缺血性、頸性)、勃起功能障礙、少弱精子症、精索靜脈曲張...等等。

現代一般加減運用:偏寒者加肉桂、巴戟天以溫腎散寒。脾虛者加黨參、白朮以健脾益氣。痰多者加法半夏、天竺黃以化痰。語言不利者加石菖蒲、遠志以開竅化痰。口眼喎斜者加白附子、僵蠶、全蠍以祛風通絡。偏癱日久療效不顯者加水蛭、虻蟲以破瘀通絡。下肢痿軟者加杜仲、牛膝以補肝腎強筋骨。頭暈頭痛者加菊花、蔓荊子、石決明、代赭石以平肝熄風。

傳統服藥法

生黃耆四兩(約120克)、當歸尾二錢(約6克)、赤芍一錢半(約4.5克)、地龍去土一錢(約3克)、川芎一錢(約3克)、桃仁一錢(約3克)、紅花一錢(約3克)。水煎服。

注意事項及副作用

- 此中藥在中風急性期絕對禁用!本方宜用於病人神志清醒、體溫正常、出血已止、脈象緩弱者。

- 高血壓者可服用,但陰虛血熱者忌服。

- 使用本方需久服才能有效,愈後還應繼續服用,以鞏固療效,防止復發,王氏謂:「服此方愈後,藥不可斷,或隔三五日吃一付,或七八日吃一付。」但若中風後半身不遂屬陰虛陽亢,痰阻血瘀,見舌紅苔黃、脈洪大有力者,非本方所宜。

- 出血風險(特別是與西藥併用時):陽還五湯中除了黃耆,還有活血化瘀的藥物(如川芎、紅花、桃仁等)。單獨用藥:對於「氣虛血瘀」證是對症的,一般不會引起出血。與西藥併用:如果患者正在服用抗血小板藥(如阿司匹林)或抗凝血劑(如華法林),再疊加使用強效的活血中藥,會顯著增加出血的風險,如牙齦出血、皮下瘀青、甚至內出血。這點務必告知醫師,並密切監測凝血功能。

現代藥理研究

1. 改善血液循環與流變學(對應「活血通絡」)

- 降低血液黏稠度與抑制血小板聚集: 方中的活血藥群(川芎、赤芍、桃仁、紅花、當歸)含有多种活性成分(如川芎嗪、芍藥苷),能有效抑制血小板過度活化,防止血栓進一步形成。同時,它們能降低纖維蛋白原水平,從而使血液變稀,流動性增強。這直接解釋了其「抗凝、溶栓」的效應,為改善腦部血液供應提供了基礎。

- 擴張血管與改善微循環: 研究發現,該方中的成分(如黃耆的黃耆多糖、地龍的蚓激酶)能舒張腦血管及外周血管,特別是對抗血管痙攣,增加血流量。這相當於中醫所說的「通暢經脈」,確保氧氣和營養物質能夠輸送到因缺血而受損的腦組織和癱瘓的肢體。

2. 保護神經細胞與促進修復(對應「扶正補氣,恢復功能」)

- 抗氧化與抗炎: 中風後的腦組織會產生大量的氧化應激和炎症反應,這被視為「瘀熱」或「毒邪」的表現。黃耆、赤芍等藥物具有強大的抗氧化能力,能清除自由基,並抑制多種炎症因子(如TNF-α, IL-6)的釋放,從而減輕腦水腫和神經元的二次損傷。

- 促進神經細胞修復與再生: 這是本方「補氣」理念的核心體現。大劑量的黃耆被證實能上調諸如神經生長因子(NGF) 和腦源性神經營養因子(BDNF) 的表達。這些因子如同神經元的「營養劑」,能夠促進受損但尚未死亡的神經元存活、軸突生長和突觸重塑,這是神經功能恢復(如肢體活動、語言能力)的物質基礎。

3. 調節免疫功能(對應「扶正固本」)

- 雙向免疫調節: 本方並非單純「增強」免疫力,而是進行「智能」調節。對於中風後常見的免疫紊亂,它能提高機體部分低下的免疫功能(如增強巨噬細胞吞噬能力),同時又能抑制過度的、有害的自身免疫炎症反應。這種「扶正而不助邪」的調節作用,與黃耆「補氣固表」、扶助人體正氣以抵抗疾病,同時配伍活血藥以清除病理產物(瘀血)的整體思路完全一致。

相關證候

相同名稱方劑

補陽還五湯, 出處:《醫林改錯》卷下。 組成:黃耆4兩(生),歸尾2錢,赤芍1錢半,地龍1錢(去土),川芎1錢,桃仁1錢,紅花1錢。 主治:半身不遂,口眼歪斜,語言謇澀,口角流涎,大便乾燥,小便頻數,遺尿不禁。

相似配方組成方劑

相關典籍

討論留言

載入中...