在當代社會,儘管中醫藥的接受度日益普及,但許多民眾心中縈繞著一個共同的疑問:「為什麼現代人吃中藥,效果似乎不如預期,甚至感覺沒效?」

過去幾年來,也經常都有會員或網友,直接寫信來詢問,為什麼他們吃中藥效果不好?跟雲端中醫上寫的成功案例都不一樣。

事實上,雲端中醫有些自學中藥的會員,他們服用中藥的效果確實非常快速,持續運用十幾年以上效果穩定,對中藥的信心非常強大。

透過本文,分享這些成功與失敗會員背後的原因,提供給真心想要養生的人作為參考。

中藥效果無法被現代科技驗證

中藥比起西藥起來,具備以下三種不同的特性,而且無法被現代科技驗證:

1.調整陰陽五行、平衡臟腑氣血

由於中藥具有四氣(寒、熱、溫、涼)及五味(酸、甘、鹹、苦、辛),具有升降浮沉的特性,直接調整體內基於五行且肉眼看不到的「五臟六腑」與「氣血」。

這些抽象的概念,任何當今號稱高科技的醫療技術都無法檢驗出來,除非一個人經過特別修煉才能直接感受到(註1)!

2.袪除六邪(風寒暑濕燥熱)

當一個人體內有寒氣時,服用熱藥能夠去寒,有火熱之氣時,服用寒涼的藥物能夠清熱。

體內有濕氣的時候,服用去濕的中藥能夠燥濕。體內生風的時候,服用去風的中藥能平息諸風。

這些抽象且看不到的概念,當今依然沒有任何科技可以證明。尤其是中藥的去寒氣能力很強,多數西藥不具備這種能力。

3. 依照歸經行走經絡

從雲端中醫的中藥資料庫可以清楚看到,每一個中藥都有獨特的歸經,每一帖中藥進入體內之後,都會各自去行走體內的各種經絡。

例如,大黃走大腸經,大黃苦寒就會去瀉大腸的火氣。而現今最高的科技也無法檢測經絡,更無法證明「歸經」這回事。

現代所謂的高科技,依然無法檢驗陰陽、五行、氣血、經絡,更無法看到中藥走歸經是怎麼回事,所以西醫對中藥根本無法理解。

氣的運作速度有多快,中藥的速度就多快!也因此有些人才會感受到中藥效果簡直是神速。

現代人服用中藥效果不如預期原因

現代人服用中藥效果打折扣的背後原因,其背後牽涉到很多因素,以下從幾個面向進行分析:

1.經絡不通:吃什麼中藥效果都有限

上面提到,中藥是可以「疏通經絡」(歸經功效)的,而如果有一個人經絡嚴重阻塞,那連服用中藥,效果也不好。

也就是因為這樣,在過去幾十年來持續都有老師,願意冒著法律訴訟的風險,推廣經絡拍打的這種養生方法,因為有一定的效果,以下拍打紀錄影片提供各位讀者參考。

原因很單純,一定要將煮菜的經絡疏通了,服用中藥效果才會開始顯現。不少會員都曾經分享,他們在拉筋拍打後,竟然覺得身體好了一大半?一堆疼痛都消失了!效果比吃藥還快多了!這絕對要親身驗證。

儘管多數執業醫師都反對這種拉筋拍打養生法,但是社會上依然存在這類養生需求。

原因無他,就是因為這類方法很有效,流行了幾十年依然沒有退燒,未來也將不會停止!拍打的本身其實是很單純,多數的時候根本就不會有風險。

2.藥材與劑型之變:藥效從源頭到手中的折損

大約十幾年前,多數人提到吃中藥,一定都是用熱水煎煮。然而,現在中醫師全部都運用科學中藥,中醫普遍認為,水煎藥的效力約為科學中藥的好幾倍。

此外,如果製程中炮製工藝不夠精準或被簡化,將直接導致藥效無法充分發揮,更不用說藥材品種混雜與偽劣議題,所以選擇科學中藥廠是非常重要的。

過去十幾年來,經常有會員會回饋,運用同樣的中藥方劑(如葛根湯),服用某個品牌的科學中藥效果非常好,換成另外一種較便宜的品牌,效果就明顯降低,這已經是確定的事實。

只要選對藥廠,服用科學中藥效果還是非常快速的,並不是因為用科學中藥效果就比較差。

3.人體之變:現代體質複雜化對傳統方藥的挑戰

中醫的核心是「辨證論治」,強調因人、因時、因地制宜。所以以古代的中醫理論適用於現代嗎?這個問題的本身很少人在討論,而雲端中醫長期專注於此議題。

很明顯地,現代人的生活環境、飲食習慣與壓力狀態,已使其體質特徵遠比古代人複雜,這對中醫師的診斷和用藥帶來了新的挑戰。

例如,古人飲食相對單純,每天也沒吃太多。而現代人普遍攝取過多高油、高糖、生冷寒涼及加工食品,這些飲食習慣極易損傷脾胃。中醫認為「脾胃為後天之本,氣血生化之源」,現代人注定脾胃不好。

現代社會與古代最大的差異,是生活節奏快、精神壓力大,容易導致「肝氣鬱結」。同時,熬夜、缺乏運動等不良作息會耗傷人體的「陰血」與「陽氣」。

因此,現代人的病症常呈現「虛實夾雜」、「寒熱錯雜」(如上熱下寒)的複雜局面。面對如此交織的病機,若用藥不夠精準,或僅處理單一問題,便難以見效。

雲端中醫的經絡數據,專門收集四方看病無效的會員經絡數據,清楚的驗證他們身上,就是存在這種非常複雜的體質現象,看了都非常令人頭痛,可參考這篇文章:

最後,現代環境毒素累積,長期暴露於各種環境污染物、化學添加劑、重金屬等,體內“毒素”累積,影響臟腑功能和氣血運行,干擾藥物作用。

4.體質差異大:醫病互動困難性高

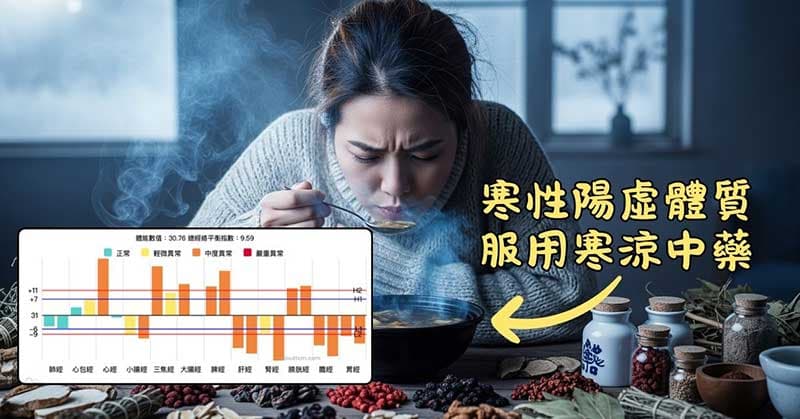

雲端中醫在過去幾年來,不斷遇到一個很大的矛盾衝突,明明會員「經絡體質」清楚地呈現「陰寒」,而他們去中醫診所看病,醫師卻一直開寒涼藥。

或是有些會員,長期服用化學藥物、抗生素,造成體內極度陰寒,或是對某些藥物產生耐藥性,變得非常複雜。

結果到後來,他們只好反覆詢問我們:「該怎麼辦呢?」其實解決方法很簡單啊,就是請醫師換「熱藥」,但是醫師通常不會配合換熱藥,從此陷入了無止盡的矛盾循環。

大量會員的回饋中發現,多數到處看病卻治不好的其中主要原因,就是體內寒氣太重,一定要先從排寒下手。就算是主觀感受到體內燥熱,許多人體質都還是陰寒的。

有一定比例的會員,他們生病的只會自己買科學中藥調配,對他們而言這是自學中醫的大好時機,只要掌握了自己的體質,絕大多數的用藥都會很有效。

然而,多數的會員卻無法這樣做,他們必須依賴醫生,且對醫生抱有不切實際的幻想,一旦短期未見效便放棄或否定中藥。

許多會員都私下證明,中藥療效可以極快,關鍵在於「辨證」正確,而一個人必須要了解自己的經絡體質,才有可能自己達到這種境界。

5.地域差異:有些地方濕氣太重

雲端中醫有些會員是國外中醫師,治療技術在國外頗受好評,尤其是針灸止痛,讓外國人覺得中醫治療像是 Magic(魔術)!

然而,他們回到台灣之後,卻發現醫術「落漆」,效果普遍不佳,長期觀察之後,發現最大的差異,是台灣的濕氣太重。

台灣地區氣候太濕,絕大多數時間都處於70%以上的高濕度狀態,許多疾病都是這樣造成的。

之前雲端中醫就有提出一篇真實的紀錄,一個住在宜蘭的高濕度居家環境,全家陸續得到難治怪異疾病,有極高可能性是體內濕氣所造成。

除濕氣也是中藥的專長,只要經常按摩脾經、服用排濕氣的中藥或食物、經常開除濕機都會達到某種程度的改善,體內濕氣不除之前,服用任何其他中藥或西藥的效果都是緩慢的!

6.藥物交互作用:中西藥併用的潛在風險

在這個時代,有人會只服用中藥,完全不吃西藥嗎?答案是否定的!

雲端中醫雖然有少數會員,長達10幾年以上不是西藥,也不代表他們偶爾不會服用(例如拔牙止痛)。

儘管在2025年高科技的時代,對於中西藥的合併運用,研究依然是非常少的,藥物之間的交互作用未知,影響療效甚至引發不良反應。

最常見的是「 藥效抵銷」,例如,服用溫熱中藥,卻同時服用西藥的解熱鎮痛劑(極寒),藥性很可能相互抵銷。

又例如「增強副作用」,服用活血化瘀的中藥,若配合抗凝血劑(如阿斯匹靈、華法林)併用,可能增加出血風險。

7.中醫介入治療時間不對

所謂的「經絡」與「氣血」狀態,往往在現代科技尚無法檢測出異常之前,就已經會透過各種細微的訊號表現出來。

但現代醫學通常必須等到解剖病變清楚顯現,才會定義為疾病,此時往往已經屬於臟腑與氣血衰敗到相當嚴重的階段。

中醫的強項在於「治未病」,也就是在日常生活中出現一些細小症狀時,就能及早介入與調理。

然而,許多人一直要等到被現代儀器診斷出腫瘤,或是器官與系統發生不可逆的器質性病變時,才想到求助。

事實上,那往往是經絡與氣血失衡、積累數十年後的結果,已經錯過了中醫最能發揮作用的黃金時機。

總結:

中醫界經常都提出,服用中藥必須慢慢調理體質,這個觀念從現代經絡物數據的角度看來,可能是不成立的。

絕大多數的經絡體質,無法透過中藥根本改變,中藥只是短暫改善症狀的一種手段。如果一個人能夠了解自己的經絡體質,就可以隨時快速運用中藥,即時調整生活中出現的各種不舒服症狀。

如果平時生活中沒有運用養生觀念生活,單純想要依賴中藥來治病,從現代社會的角度來看,這只是緣木求魚。

註1: 有興趣的人,可以閱讀由長安無名氏所出版的《人體內證觀察筆記》(上下冊),就可以知道一個人透過修煉,可以清楚用內眼看到體內臟腑氣血的變化現象。

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。