Blood Fever

血熱的原因,症狀與經絡,運用穴道中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-09-27

「血熱」這個概念是由中醫的溫病學派提出並發展出來的,它是指身體受到「熱邪」(一種病理性的過熱現象)影響,使得血液循環加快、血管擴張,甚至導致血管受損、血液中的陰液被消耗,出現一系列與「熱」相關的病變。

常見導致血熱的原因有以下幾種:

- 外來病邪影響:像是溫病或傳染性疾病等,這類的熱性病邪會直接侵犯到血液層面。

- 體內積熱過多:例如長期情緒壓抑、憤怒導致肝火上升,或是經常吃辛辣、油膩、燥熱的食物,讓體內的臟腑積聚了過多的實熱,最終灼傷血液。

- 身體虛弱導致內熱:長期生病、身體虛弱造成陰液不足,無法平衡體內的陽氣,虛火內生,也會影響血液,導致血熱。

- 其他病理變化產生的熱:像是氣滯(氣流不暢)、血瘀(血流不順)、痰濕(體內代謝廢物)長期滯留體內,也會慢慢產生熱,深入血液層面,形成血熱。

血熱的概念雖然是溫病學派提出,但在古代醫籍中已經出現了「血」和「熱」相關的論述,早在《黃帝內經》中已有萌芽,並在張仲景的《傷寒論》中有所體現。

《黃帝內經.素問》中提到「營衛之行澀,經絡時疏,故不通……其熱者,陽氣多,陰氣少,病氣勝,陽遭陰,故為痺熱。」

《黃帝內經.靈樞》還提到「熱盛則肉腐,肉腐則為膿」等,這些都隱含了熱邪可侵襲營血、導致化腐成膿的初步思想。雖然沒有直接提出「血熱」一詞,但為後世提供了理論基礎。

張仲景在《傷寒論》裡雖然主要是討論「傷寒」這類外感疾病,但他在觀察病情的過程中,其實已經注意到「熱邪進入血分」的現象。

在《傷寒論》所使用的六經辨證架構中,「血熱」常常是病情發展到比較嚴重階段的表現,這種情況多半是因為陽明經、少陽經等經絡中的熱邪繼續深入,影響到血液層次所造成的。

例如張仲景在書中提到的「瘀熱在裡」、「熱入血室」以及「蓄血證」等病機,例如太陽病邪進一步進入體內,導致熱與血在下腹部凝結,其實都已經涉及了「血熱」與「瘀熱互結」的觀念。

這些觀察與論述,為後來的溫病學派建立「衛氣營血辨證」體系時,特別是在發展「血分證」這一部分,提供了重要的理論基礎。

「血熱」所影響的相關的症狀非常廣泛,從最初期到病危都有可能,其核心病機是「熱迫血行」和「灼傷陰液」,血熱的基本表現如下:

- 舌象:舌質紅絳(深紅色),甚至出現瘀點或芒刺。舌苔可能很少或無苔(陰液耗傷)。

- 脈象:脈數(跳得快),常見細數(陰傷)或滑數(熱盛)。

- 全身感覺:身體有發熱感,尤其是下午或晚上更明顯(身熱夜甚),手心腳心熱。

血熱的特點症狀就是出血,因為血液受熱邪煎熬,流速加快,脈道擴張,不循常道而溢出,包含以下各種出血症:

- 衄血:鼻出血、牙齦出血。

- 肌衄:皮膚出現紅色或紫紅色的瘀點、瘀斑,按之不褪色。這在溫病學中稱為「發斑」。

- 吐血、咯血:來自消化道或呼吸道的出血。

- 尿血、便血:小便帶血,或大便帶血(顏色可能鮮紅或暗黑)。

- 月經異常:在婦科中,血熱可導致月經先期(月經提前)、經量過多、經期延長,甚至崩漏(非經期陰道大量出血)。經色通常呈鮮紅或深紅、質地黏稠。

此外,皮膚也會出現皮疹,出現鮮紅色、灼熱的丘疹、斑疹、蕁麻疹,通常來勢急驟。皮膚容易長紅、腫、熱、痛的癤子或痘痘(痤瘡),嚴重者會化膿。

由於血脈是神志活動的物質基礎之一,血熱上擾心神,會導致精神情志的異常,所以容易出現以下症狀:

- 心煩、躁擾不安:患者感覺內心煩熱,坐立難安,情緒不穩定。

- 失眠多夢:難以入睡,或睡後多夢,夢境紛紜,甚至夢見火、戰爭等激烈場景。

- 神昏譫語:在嚴重的情況下(如溫病血分證),會出現神志不清、胡言亂語、說糊塗話。這是熱邪完全擾亂心神的危重表現。

由於熱屬陽邪,會不斷消耗人體的陰液(血液、津液)。當陰液嚴重虧損,無法滋養筋脈和臟腑時,會產生一系列「乾燥」和「風動」的症狀。常見如下:

- 傷陰症狀:

口乾咽燥:感覺口渴,但可能不想大量喝水(因熱邪在血分,不在氣分)。

皮膚乾燥、脫屑:陰血不足,皮膚失於濡潤。

午後潮熱、五心煩熱:陰虛生內熱的典型表現。

形體消瘦:長期陰液耗傷,肌肉得不到滋養。 - 動風症狀(肝風內動):

抽搐:手腳或身體不自主地抽動。

震顫:四肢或頭部微微顫抖。

頸項強直、角弓反張:在極嚴重的情況下,全身肌肉強直,身體向後反張如一張弓。這是熱極生風的危象。

其他相關症狀如:小便短黃、大便乾結、局部紅腫熱痛,例如眼睛紅赤、咽喉紅腫疼痛、容易掉頭髮。

從溫病派的角度來看,血熱的症狀是一個由輕到重的連續譜系,初期可能表現為心煩、失眠、皮膚易長痘、月經提前。

典型期會出現明顯的出血傾向,如流鼻血、皮膚紫斑、月經過多。危重期,會出現神志昏迷和肢體抽搐,標誌著陰液耗竭,生命垂危。

以上提到的抽象概念,也可以從現代人的經絡體質來理解,尤其是「鐵三角經絡型態化熱」的人,很容易出現各種血熱的症狀,可以從最輕逐漸演變至最嚴重,可參考以下的經絡型態分析。

造成血熱的主要原因

了解4種常見致病因素

陰虛化熱火旺

體內長期保持一種經絡型態,或是久病之人體內津液虧虛,水不足以制火,容易出現發熱現象,這就是陰虛火旺,常見於鐵三角經絡體質,或是綜合經絡體質的人。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

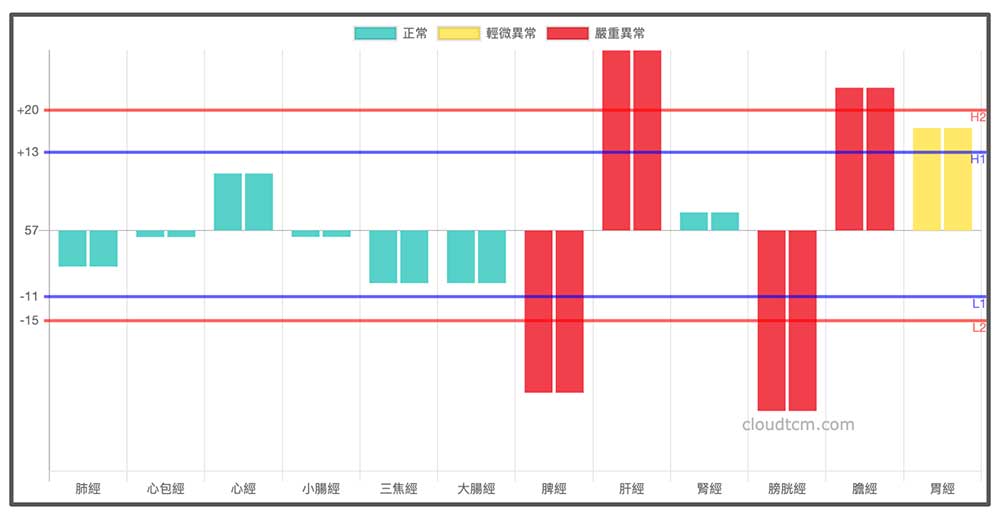

從大量現代人的經絡數據中發現,有一部分人呈現出「鐵三角經絡型態化熱」的體質特徵。這類體質的人,常見各種與「血熱」相關的症狀。

以2025年9月為例,當時天氣極為炎熱。一位會員分享自身的經驗:她近期明顯感受到天氣越熱,掉頭髮的情況越嚴重,尤其在攝取大量甜食之後更加明顯。她懷疑這與「血熱」有關,因此嘗試減少攝取糖類食物,結果掉髮的狀況真的有改善。

她本身的經絡體質,正是典型的「鐵三角經絡型態化熱」,常常感到燥熱不適,也容易有睡眠障礙,這些都符合「血熱」的常見症狀。

根據中醫的觀點:「過甘則傷脾」,意思是過量攝取甜膩食物會超出脾胃的消化與運化負荷,反而造成脾胃功能失調。脾主運化水濕,當脾的功能受損,體內的水分代謝就會紊亂,導致水濕停滯,形成所謂的「內濕」。

這就像一個本來運作正常的鍋爐(脾胃),如果不斷投入過多潮濕的煤塊(甜膩食物),就會導致火勢不旺,爐內水汽濕熱瀰漫,影響整體運作。

因此,從中醫的角度來看,「鐵三角經絡型態化熱」的人若長期脾虛,更不宜大量攝取甜食,否則容易加重血熱,進一步惡化相關症狀。

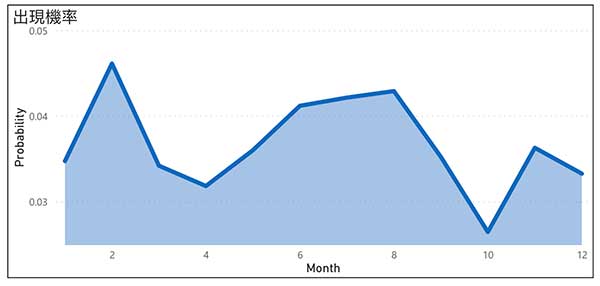

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解