「濕熱」在過去一直是中醫抽象的概念,現在我們可以結合「天氣數據」與「經絡數據」進行交叉驗證,更精確地掌握濕熱對身體所造成的影響。

濕熱會塑造出特定的經絡體質,進而引發某些經絡相關的疾病,這類問題往往相當難以處理。

只要能夠掌握正確的養生方法,反其道而行,便能有效預防並改善各種因濕熱所引起的疾病。

古人講的濕氣,現代如何理解?

在中醫理論中,「濕熱」並非單純的外在天氣描述,而是一種病理學概念。它用來說明人體內部環境的不平衡狀態,例如濕氣困阻、熱邪鬱結,導致氣機運行不暢。

以濕熱為例,這種狀態可能會出現一系列症狀,例如:身體的沉重疲勞、頭昏暈眩、口苦、便秘腹瀉、排尿不正常(尿痛尿黃)、腸胃不舒服...等症狀。

中醫的濕熱,強調的是內在身體狀態與病理反應,是對環境刺激下人體失衡的整體描述。

現代氣象學並沒有直接稱為「濕熱」的概念,這是有衡量指標的,包含「溫度」與「相對濕度」。

當氣溫越高時,人體越容易積聚熱感。當相對濕度高時,汗液蒸發越困難,人體散熱受阻。

就體感而言,當氣溫高且濕度大,例如氣溫32°C、相對濕度70%,人體感覺的「體感溫度」可能接近40°C。這正是人們口中「又熱又悶」的典型濕熱天氣。

直接觀察濕熱的數據現象

雖然古代缺乏現代的測量技術,但人們對氣候的感受應該是相同的,尤其是在那種又熱又悶的天氣中。

古人無法像現代一樣具體測量經絡狀態,但如今透過「良導絡經絡檢測法」,就能如同測量溫度一般,掌握人體經絡的運行情況。

近代考古學的研究發現,在漢代最早的竹簡中,與中醫有關的內容幾乎都聚焦於「經絡」與「養生」。

因此,如果能直接觀察經絡與濕熱環境的關聯,就能深入理解中醫最原始的核心思想,也可以用來養生。

透過現代的數據分析技術,只要累積足夠的經絡檢測資料,並標註當時的氣溫與濕度,就有機會分析出濕熱對人體經絡系統的實質影響。

2025年9月底,雲端中醫研究團隊從大量的經絡數據中,篩選出濕度高於70%、氣溫高於攝氏32度的極端濕熱條件,共計約1500筆資料。

其中,42%屬於「鐵三角經絡型態」,30%屬於「綜合經絡型態」,兩者合計至少佔72%。

若將條件放寬至濕度大於60%、氣溫高於攝氏25度,則篩選出約33,000筆資料,其中43%屬於「鐵三角經絡型態」,31%為「綜合經絡型態」,顯示兩組資料的分布趨勢高度一致。

反過來觀察,濕度低於30%、氣溫低於攝氏20度的極端「乾冷」環境,發現「鐵三角經絡型態」的比例下降至30%;而「綜合經絡型態」會因為氣候寒冷而比例上升,變化並不明顯。

由此可確認,濕熱天氣對「鐵三角經絡型態」的影響極為明顯。換句話說,在濕熱環境中,多數人的經絡會呈現以下特徵:

- 脾經、膀胱經出現虛證,腎經多數虛證,少數實證

- 大腸經、三焦經、肝經、胃經、膽經實證

這種現象來自大量數據的觀察,具有可複製與再現性,因此每個人都能親自驗證。只要在天氣濕熱時,為自己或家人進行經絡檢測,便很可能親眼見證上述變化。

濕熱在各種經絡體質如何反應?

要觀察「濕熱」對身體經絡的影響,最簡單的方法就是住在濕熱的地區,所以可以說,台灣地區的人們,每個人人都在親身印證。

住在台灣地區的人們,就濕度的角度來看是蠻可憐的,夏秋季節嚴重濕熱,冬春季節嚴重寒濕,很多人的疾病因此都難以被治癒。

也因此,雲端中醫的資料庫中,累積了大量與濕氣相關的經絡數據。依照經絡體質,分類為以下幾種觀察:

1.鐵三角經絡體質

從上面提到,濕熱的天氣,最容易形成鐵三角經絡型態,由於雲端端中意的會員台灣人居多,所以鐵三角經絡體質的人成為主角。

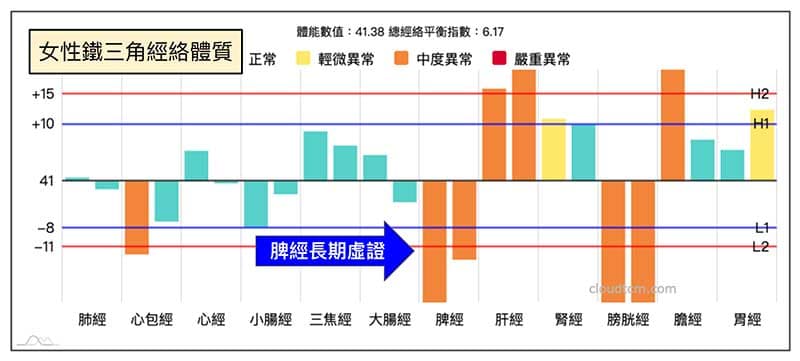

凡是「鐵三角經絡體質」的人,最大的特點就是一年四季的「脾經」與「膀胱經」都是穩定虛證,一年之中至少有半年以上會是這樣出現。

傳統中醫認為,「脾虛」的人體內很容易自然產生濕氣,而這種體質長年保持脾經虛證,有很高機率是脾虛。

經過一些會員的長期觀察,多數鐵三角經絡絡體質的人,對於「下雨」或梅雨季節是非常敏感的,因為他們體內的濕氣通常很嚴重。

經過長期的觀察驗證,幾乎確認「鐵三角經絡體質」的人,最常出現的症狀就是頭暈且疲勞,伴隨食慾不佳。以下就是某會員,每次遇到下雨的時候就會出現的經絡現象,這就是典型的鐵三角。

以2025年9月為例,某會員回報她非常努力進行經絡拍打,但無論怎麼做都還是經常頭暈且心悸,她的經絡體質就是「鐵三角經絡型態化熱極致」,這也很可能是體內濕熱所造成的。

若綜合歸納他們的常見症狀,還有:舌苔厚重、沒有食欲、全身感到酸痛、無力且容易疲勞、身體感覺沉重、頭痛、頭部感覺沉重、覺得頭暈、胃部脹氣、腹瀉、大便粘稠(馬桶髒且難以沖洗)、嘴巴感覺黏黏的、尿道發炎、全身水腫、四肢和關節疼痛、以及各種不同的皮膚問題等。

針對鐵三角濕熱的相關症狀,會特別寫一篇專門的文章進行探討。

2.寒性陽虛經絡體質

許多人看上面因為「濕熱」所造成的經絡型態,似乎看起來都一樣,這是沒錯的,因為「鐵三角經絡型態」與「綜合經絡型態」的差異性,就在與膽經與胃經。

中醫認為,濕邪本身是一種「陰邪」,本質上和水是一樣的。水屬陰,所以濕也是陰,因為濕是陰邪,所以它必然會損傷人體的陽氣。

而寒氣也是「陰邪」,所以不論是寒氣或濕氣,都會損傷人體的陽氣,造成陽經能量相對低下。

所以,一個人只要膽經與胃經虛證,就可以視為體內濕氣重,或者是陽虛的現象。

所以,濕熱也可能會與陽虛的經絡現象重疊,依照一些「寒性陽虛經絡體質」的會員觀察,天氣很冷時,體內的少陽經(膽經、三焦經)、陽明經(胃經、大腸經)能量會低下之外,炎熱春夏季節只要下大雨時,陽經能量也會低下。

所以,寒性體質的人在進入夏季之後,也有機會出現陽虛的現象,這有時候並不是因為寒氣太重,而是體內的濕氣太重。

寒性體質的人有一個特點,在寒冷的天氣下很容易出現「低體能數值」的現象,而在濕氣重的時候也會出現。

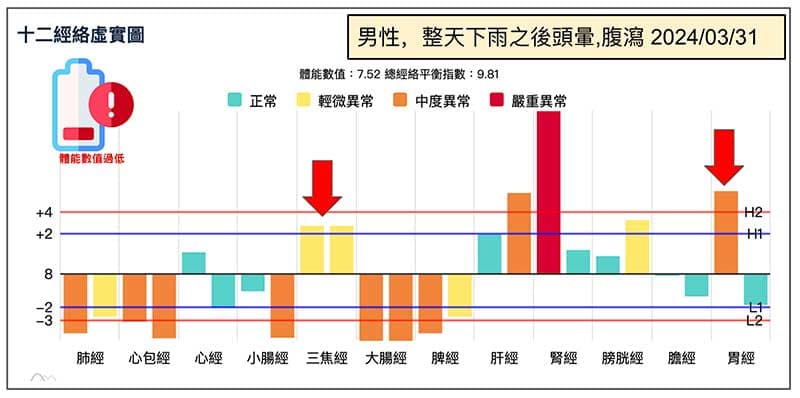

2023年3月31日台灣整天都下暴雨,某會員不顧天氣惡劣,整天在外面奔波。他撐著雨傘從這個地點趕到那個地點,當天感到忙碌而充實。

到了晚上回家的路上,不知道怎麼了突然感到頭暈、全身沒力,晚上8點就感到想睡覺,同時也開始腹瀉。他覺得很奇怪,回家後馬上幫自己進行經絡檢測。

結果經絡圖呈現非常低的體能數值(8),但他發現三焦經、胃經、肝經、腎經能量特別強,結果當天晚上就很早去睡覺了,隔天起床再度檢測經絡也是出現類似的經絡型態。

從這個案例,可以清楚看到濕氣對身體經絡的影響是非常快速且巨大的,由於天氣已經開始炎熱,所以三焦經、胃經的能量開始提升。

3.上虛下實經絡體質

自從新冠疫情之後,雲端中醫團隊一直非常擔心一種經絡現象,「上虛下實」經絡型態大量出現,這種經絡體質的特點,就是通往胸部的經絡阻塞現象持續且穩定。

所以,理論「上虛下實經絡體質」的人在下雨天的期間,上虛下實的經絡型態會更明顯,而且胸部會產生不舒服的症狀,最常見的就是胸痛。

過去幾年來,經常有會員回報胸痛,觀察疼痛出現的時間點,就是那幾天有下雨,或是連續幾天濕氣很重。

這種胸痛可大可小,有些人就是明顯感到「膻中穴」或是肋骨附近會出現一些抽痛,沒幾天就會自然消失了。

多數時候身體的疼痛會自然消失,原因是天氣溫度與濕度隨時都在變化,身體的經絡也隨之產生變化,所以會有自癒現象。

4.濕邪阻滯經絡紊亂

不是每個人都都會穩定出現特定的經絡體質,雲端中醫的資料庫,因為大量集合四處看病無效的族群,所以很容易集中在「鐵三角經絡體質」。

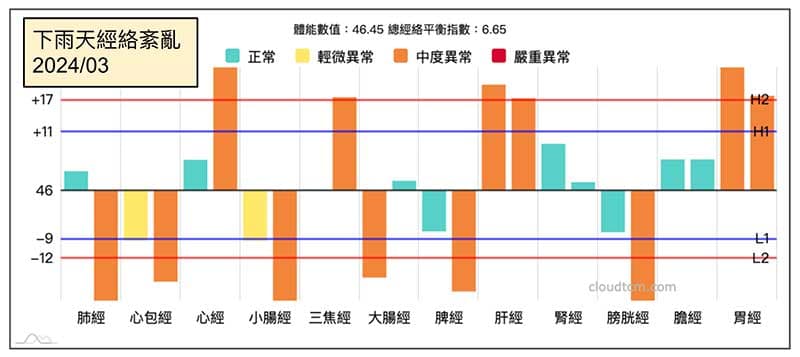

不論是哪一種體質,在持續下雨濕氣重期間,身體經絡很容易出現「亂七八糟」的現象。

要印證這個現象其實很容易,只要看到整天都下雨,資料庫中就會增加不少下面這種紊亂的經絡圖。

所以,不是看到自己的經絡圖上很多異常經絡,就需要擔心生病了。此刻也要看看窗外是不是下大雨?下雨天對身體的影響是很大的,只是大家不知道而已。

從經絡數據可以清楚地歸納統計出,濕氣對經絡產生特定的影響,久了之後自然形成特定的體質,塑造特定的疾病。

任何屬於「鐵三角經絡體質」或是「綜合經絡體質」的人,一定要在日常生活中努力排濕氣,這可以精確的預防及改善各式各樣的難纏疾病,請大家一定要親身驗證。

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。