Heat injures Qi

暑熱傷氣的原因,症狀與經絡,運用穴道與中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2022-07-12

暑熱傷氣證,是指在夏天感受暑熱之邪,邪傷肺衛之氣,全身發熱流汗、口渴口乾、容易疲勞沒精神的一種證候。

溫病學派的「熱傷氣陰證」也是類似,這是指溫熱之邪進入體內之後,傷津耗氣所造成的一種現象,常見於溫病的中期或後期。

此證多發於盛夏炎熱之時,因暑熱傷氣而出現潮熱,容易發生在小朋友身上,因為小孩陰氣未充,陽氣未盛,不能耐受暑熱熏蒸,氣陰受損,所以會出現潮熱,又稱「夏季熱」,成人或中老年人也會出現。

在炎熱夏天,如果在大太陽下工作,體弱的人因為元氣虧虛,就容易耗傷元氣而形成本證。由於暑為火邪,蒸散力道很強,容易耗氣傷津,傷害脾胃,也會傷害肺臟,造成肺經異常。

經常出現的症狀是:全身發熱、汗出過多、輕微怕冷、頭痛、身體沉重、頭暈、面紅、氣喘少氣、胸悶煩躁,口渴一直想要喝水、舌紅苔黃燥,脈洪大而芤。

小孩子常見的症狀是:發熱、上午發熱,下午熱退,或下午發熱早上退熱、口渴、煩躁不安、納呆食慾不振、精神疲倦、咳嗽氣喘,時咳鮮血、舌苔膩、脈細數。

古代醫家葉天士曾說:「夏暑發自陽明」,這個陽明指的就是胃經。夏天暑熱之氣,火熱播灼陽明,蒸其津液,耗傷元氣。

暑邪蘊於陽明,壯熱煩渴、脈洪大、汗多尿短赤,同時並有胸脘痞悶、肢體沈重、困倦症狀者,乃暑熱挾濕困阻中焦,為暑傷陽明、濕困太陰。

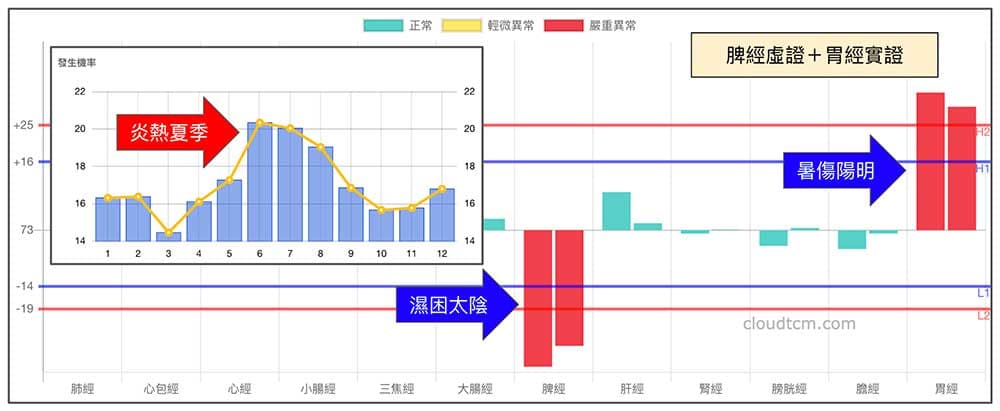

以上的的抽象文字,其實可以從現代人的經絡現象來完全理解什麼叫做「暑傷陽明、濕困太陰」。每年北半球到了最熱的時候(6-8月),多數人體內的陽明經能量大增,脾經能量大減,這就可以清楚驗證這種現象。

然而,絕大多數人不會只有這兩條經絡異常,而是會呈現下面這種鐵三角經絡型態,加上手部三焦經、大腸經實證,這種人到了夏天,通常很容易流汗。

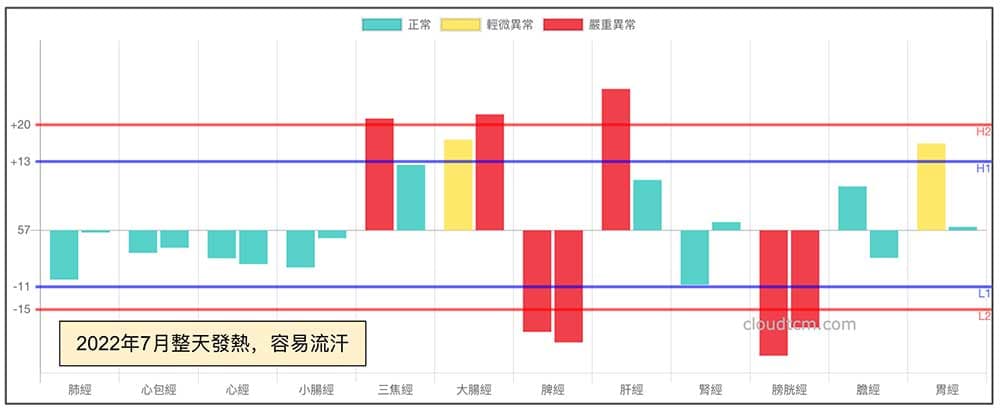

某女性會員是「鐵三角」經絡體質,一年四季都呈現鐵三角經絡型態(見下圖),一年四季都感到容易發熱,尤其是夏天特別容易流汗。

她只要出去外面,沒走多久的路,就會全身濕透,汗下如雨,因此她只能經常待在冷氣房,在夏天她經常感到的容易疲勞沒精神,完全符合中醫理論提到的氣虛現象。

改善的方法其實不難,就是運用一些清熱、瀉火、補氣、健脾燥濕、滋陰類型的中藥或食物,就可以改善相關症狀。然而真正要解決此證還是要依賴老天爺,隨著進入秋冬之後,相關症候才有可能根本消失。

暑熱傷氣多見於暑溫證中。本證通常應與「暑傷氣陰證」、「寒、濕、勞等傷及陽氣證」、「傷寒陽明經證」、「脾胃氣虛潮熱」一起討論。

「脾胃氣虛潮熱」,一般在上午發熱,下午熱退,也有午後發熱者,結合其它氣虛的症狀。暑熱傷氣潮熱是早熱暮涼,或暮熱早涼,兼見暑熱傷氣的症狀。

「濕傷陽氣證」由濕邪所致,濕邪屬陰,粘膩重濁,所以濕盛常可傷陽氣。「勞傷陽氣證」常因為飲食失節、寒溫失調、情志所傷、過度勞乏等為病因,而耗損元氣,此證汗出不多,而暑傷氣之汗極多。

「寒傷陽氣證」是寒氣多傷陽,所以手腳冰冷。「傷寒陽明經證」是傷寒往裡傳化熱,化熱之後所出現的一系列多汗、身熱、口渴…等證,與暑熱所傷不同。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成暑熱傷氣的主要原因

了解5種常見致病因素

暑熱現象

中醫認為「暑為陽邪,其性炎熱」,暑邪傷人可以導致人體陽氣亢盛,出現壯熱、面赤、脈象洪大等熱性症狀。

在炎熱夏天感受到暑熱之邪,最容易出現暑熱傷氣證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

暑熱傷氣證其實很容易被觀察出來,每年到了7-9月期間,北半球天氣炎熱,多數人體內的肺經、大腸經與三焦經出現實證。配合夏季高頻率出現的「鐵三角」經絡型態,就會是暑熱傷氣證的典型經絡模型。

,可參考幾種常見經絡型態如下:

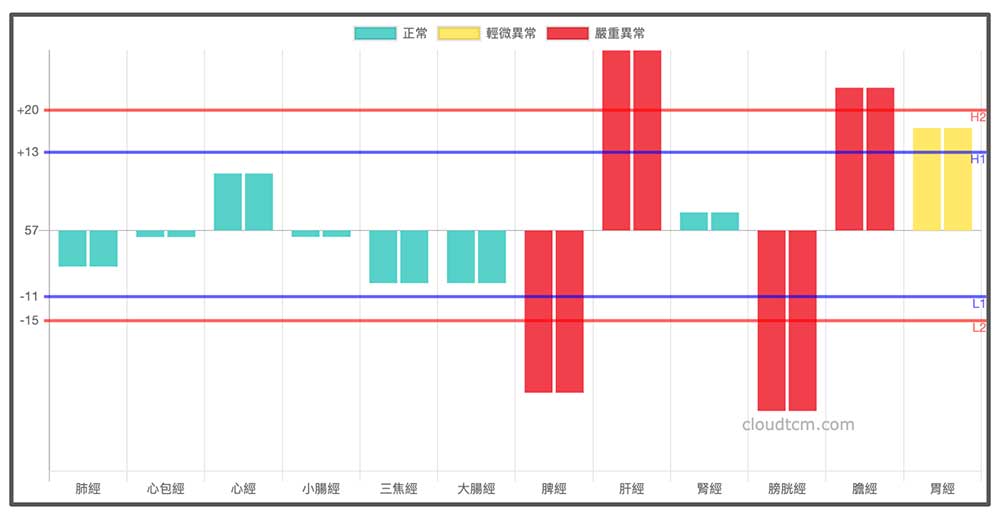

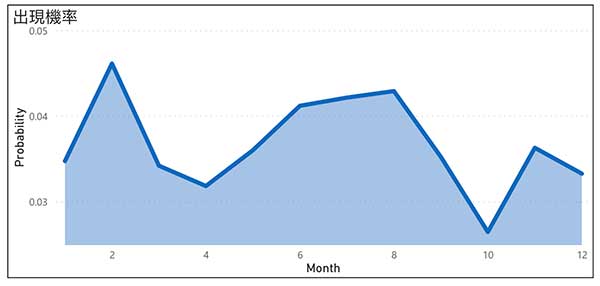

1脾經+膀胱經虛證,肝經+胃經實證(鐵三角經絡型態變化型)

經絡型態

出現機率

氣溫提升時常見的經絡型態,北半球天氣溫度超過28°C,大約從4-5月開始,50%以上的人有機會出現這種經絡型態,肝經實證,脾經與膀胱經虛證,加上胃經實證,屬於「鐵三角」經絡型態之變化型。平時只要晚睡或過度勞累,長期疲勞累積時也會出現這種經絡型態。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解