Dampness and heat turn into dryness

濕熱化燥的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-09-20

「濕熱化燥證」這個概念,最早是由古代中醫「溫病學派」提出來的。它不是指一種單一的病,而是一個病理變化的過程。

這是指「濕熱」這種病邪在特定條件下,慢慢轉變為「燥」的現象。所以,我們可以把它理解成疾病發展過程中的一個「轉換階段」,體現中醫「陰陽互轉」之道理。

簡單來說,就是「濕熱」這個病因還沒有完全消除,但身體已經開始出現乾燥的症狀。也就是說,濕熱還在,但燥象也已經出現了,兩種病理現象交織在一起,讓病情變得更加複雜。

在這裡,「濕熱」是病的根本原因,濕氣的特性是黏滯、沉重,熱氣則容易往上衝,並且會消耗身體的水分。

當濕和熱結合在一起時,就像油混進麵粉裡一樣,很難分開,也很難清除乾淨,導致病情纏綿反覆,難以痊癒。

而「化燥」是這個病變的外在表現,也就是病邪的性質逐漸轉變成「燥」。燥的特性就是乾、缺乏滋潤,會進一步消耗身體的水分與陰液。

因此,「濕熱化燥證」這個階段,指的是體內的濕熱之邪還沒有被完全清除,但已經開始大量耗損身體的水分、津液與陰血,進而出現像是皮膚乾燥、口燥咽乾、便秘等一系列乾燥缺潤的症狀。

這種證候容易出現在夏秋季節,尤其是所謂的「長夏」,就是夏季與秋季交接時最明顯。

溫病學教授李鑫輝,在《溫病學白話速學》中提到,「濕溫」的特點是以脾胃的問題為中心。

一個人會出現「濕熱化燥證」,有以下可能原因:

- 病情拖太久,熱氣傷津液:當人體感染「濕熱」這類病邪時,特別是當中「熱」的部分,會一直消耗、蒸發體內的水分(津液)。這個過程就像一鍋粥長時間用小火慢煮,水分會不斷被蒸發掉,最後變得又濃又乾,甚至煮焦了。當病情拖延太久,熱氣會慢慢把津液耗乾,轉而出現「燥」的現象。

- 用了太多溫燥的藥物:在治療濕熱時,中醫常會用一些可以清熱、燥濕的藥物。這類藥本身有乾燥的特性,如果使用太久或用量過多,雖然可以去除濕熱,但同時也會把人體正常需要的水分也一起耗掉,反而導致身體出現乾燥的副作用,變成「化燥」。

- 體質本來就偏陰虛(體內津液不足):有些人體質天生就容易缺水(陰虛津少),這樣的人如果再受到濕熱病邪的影響,就好比乾柴碰到烈火,水分很快就被燒光了。這種情況下,就特別容易出現濕熱還沒完全清除,身體卻已經變得乾燥的情況。

- 治療方法錯誤或忽略治療:如果沒有好好辨別病情,比如體內還有濕氣時,就太早使用一些滋補的藥物,可能會讓濕氣更難排出,反而被困在體內。這樣一來,濕氣鬱積轉成熱,熱氣又會進一步傷津,導致燥象的出現。

「濕熱化燥證」的症狀很有代表性,最大的特點就是濕熱的症狀還在,但身體已經出現乾燥的現象,兩者同時存在,互相交織,常見症狀如下:

1.濕熱還沒清除的表現

- 身體發熱但不明顯:會覺得身體有點熱,但摸起來不覺得特別燙,要摸久一點才會感覺熱氣灼手。

- 胸口與上腹悶脹不適:感到胸口或胃部悶悶的、不舒服,好像有東西堵著。

- 疲倦:身體沉重、四肢疲倦,疲勞想睡。

- 沒胃口、想吐:胃部不適不想吃東西,有時還會覺得反胃或噁心。

- 嘴巴又苦又黏:嘴裡發苦,還有一種說不出的黏膩感,不清爽。

- 尿少且黃:小便顏色偏黃,量也變少。

- 舌頭變化明顯:舌頭顏色偏紅,舌苔可能是又黃又黏又乾,甚至有時看起來乾裂,這是「濕熱化燥」最典型的舌頭表現。

2.開始出現燥象、津液被傷的表現

- 口乾、喉嚨乾:會覺得嘴巴和喉嚨乾燥,想喝水,但由於體內還有濕氣,喝水後也不一定覺得舒服(喝了卻不解渴)。

- 皮膚變乾:皮膚看起來沒有光澤,摸起來也乾巴巴的,甚至會癢,出現紅疹。

- 排便困難:大便乾硬、不容易排出,甚至會便秘。

- 下午發熱:常常是下午或傍晚時身體會發熱,就像潮水一樣準時來。

- 乾咳或少痰:會咳嗽,但幾乎沒什麼痰,或痰很黏、很難咳出來。

- 四肢抽搐:體內燥熱嚴重時,甚至會化風,導致筋脈失去濡養,出現四肢抽搐、脖子痛、抽筋、手腳亂動..等症狀。

- 脈象變化:脈搏變細、跳得比較快,這表示體內的陰液(滋潤身體的物質)正在被消耗。

李教授認為,這種病在一年四季都有可能發生,但特別是在夏秋季節,因為那時雨水多、氣候炎熱,發病的機會更高。

所以簡單說,如果有一種人是濕熱體質的話,一直沒有去除體內的濕氣、火熱,有一天反而會出現體內乾燥的現象。

溫病學提出的「濕熱化燥」概念,在過去一直是很抽象的,而現代透過經絡數據的觀察,反而很容易理解,可以參考以下經絡型態分析的內容。

造成濕熱化燥的主要原因

了解4種常見致病因素

環境濕熱

中醫提出外在的熱邪會導致體內出現熱象,長期處在濕熱的環境下,會出現相關的證候與疾病。

濕屬陰邪,其性粘滯難以驅離體內,其與「熱」常伴之後,久了即會燥化,成為濕熱化燥證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

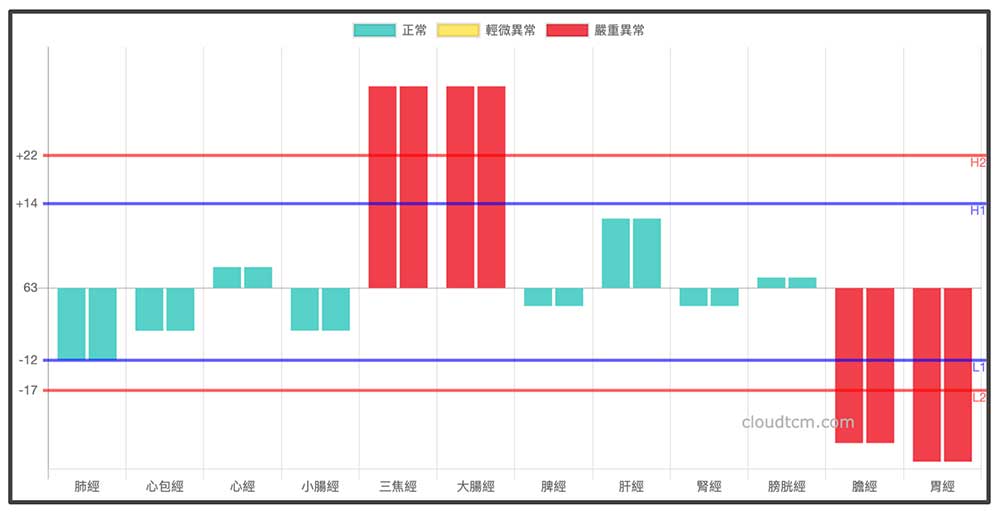

濕熱化燥證的經絡型態,主要觀察三焦經與大腸經實證現象,與夏天常見的經絡型態一致,也會發生在秋冬季節。

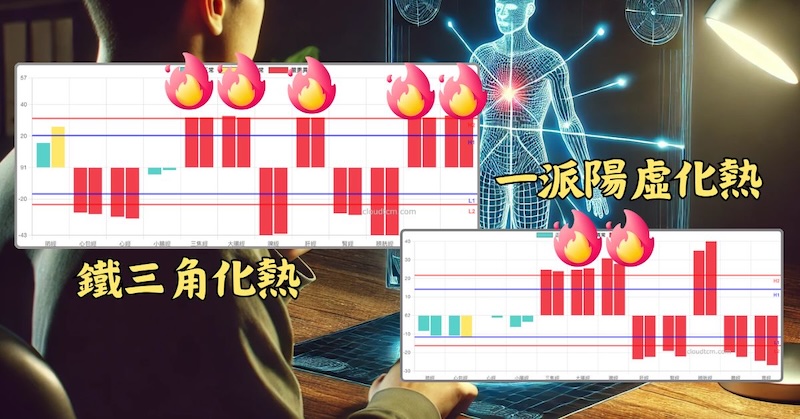

這種現象屬於濕熱化燥,通常發生在「鐵三角經絡體質」的人身上。

這類體質的人最終體內的「少陽經」(三焦經、膽經)和「陽明經」(大腸經、胃經)持續出現實證,體內的熱氣會變得非常強烈。

同時這種體質的人,因為長期脾經虛證,所以體內的濕氣通常也很嚴重,所以久了幾乎難逃「濕熱化燥」的現象。

不過最奇怪的是,系統中有很多感覺到身體燥熱的人,甚至已經被現代醫學診斷為「乾燥症候群」的人,竟然也會出現「一派陽虛」的經絡型態。

這很有可能是上面提到的溫病學李教授提到的,濕氣也可能會導致陽虛。

隨著越來越多的經絡數據累積,經常可以看到所謂「一派陽虛化熱」現象,下面就是兩種化燥的經絡型態,都是屬於非常極端的經絡型態。

所以,可見不是只有濕熱會轉化成乾燥,寒濕也會轉化成乾燥,這種乾燥的現象,很有可能是體內長期或「陰寒」或「火熱」,導致免疫系統失調所產生的結果。

基於此,每個人平日養生的關鍵方法,就是隨時要平衡體內的寒熱,不要讓自己體質處於極端的寒熱狀態,就容易產生非常難治的疾病。

1三焦經+大腸經實證,膽經+胃經虛證(上熱下寒)

經絡型態

出現機率

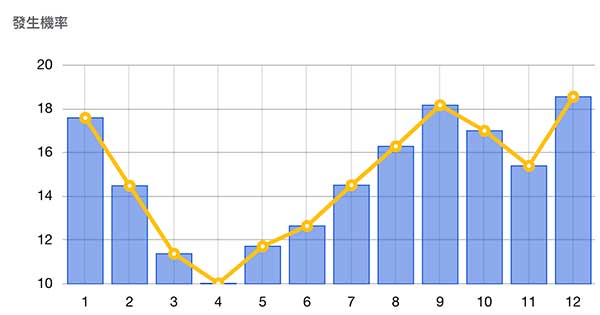

象徵火氣的三焦大腸經實證,象徵陽虛的膽經胃經虛證,這種現象最常發生在最炎熱的夏天(7-9月)與最寒冷的冬天(12-1月)。若長期出現此經絡現象,會出現上半身容易感到發熱,下半身寒冷的體質現象。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解