現代人往往不知道,自己身上的許多疾病,可能正是從小到大反覆感冒或傷寒留下的後遺症。

由於多數人未曾學習《傷寒論》,自然難以理解其中深層的原理。不過,透過大量經絡數據的觀察,已能發現許多線索,進一步印證了傷寒後遺症的存在。

如果每個人從小就能用正確的方法處理傷寒,就能預防一輩子超過一半的疾病。這也是每位追求中醫養生者必須具備的基本常識。

感冒傷寒會有後遺症嗎?

如果有人告訴你,現在身上正經歷的疼痛、不適症狀,甚至慢性疾病,很可能都是過去感冒未治癒所遺留下來的後遺症,你會相信嗎?

絕大多數的人肯定不會相信。正在腳痛或是罹患肝腫瘤的患者,很難會去聯想到這與過去的一場感冒有關。

事實上,一開始連中醫研究團隊也無法接受這樣的觀點。然而,隨著對越來越多人進行經絡體質觀察,最終也不得不相信這一個事實。

任何人,只要持續進行經絡檢測一年之後,就會發現自己的經絡數據,反覆呈現相同的經絡異常現象。這些反覆出現的現象,竟然都能夠用漢朝《傷寒論》的理論來加以解釋。

千年以來,人們普遍認為《傷寒論》只是治療感冒的理論。然而,這個認知可能是錯誤的!

從《傷寒論》的理論框架與臨床實踐來看,感冒、傷寒不僅可能留下後遺症,甚至還會因邪氣內伏、誤治失治或體質虛損,逐步演變為各種複雜的慢性疾病。

《傷寒論》的核心在於「邪正鬥爭」與「病勢傳變」。當正氣不足或治療失當時,外邪便可能由表入裡、由陽轉陰,最終在體內埋下長期病根。

可惜的是,自宋元以後,隨著溫病學派的興起,傳統對「傷寒」的理解漸漸被狹隘化為單純的風寒表證。

到了現代,中醫教材多將《傷寒論》歸類於「外感病學」,卻忽略了它對內傷雜病的深遠指導價值。

實際觀察「傷寒後遺症」現象

過去幾年來,不少會員持續分享類似的經驗:他們從小就很容易受寒,每次一感冒就到耳鼻喉科拿西藥服用,如此反覆持續了數十年。

如果從小每個月受寒1到2次,累積下來,50年內至少經歷了600到1200次感冒,這樣的過程勢必會逐漸塑造成一種特定的體質。

直到他們開始自學中醫,並運用《傷寒論》中的中藥來治療感冒之後,情況才出現了戲劇性的轉變,不再像以往那樣頻繁就醫。

自2025年起,雲端中醫將以「絕大多數疾病為傷寒後遺症」為假設基礎,針對各種疾病深入分析其經絡型態與傷寒後遺症之間的關聯。

這裡可以提出幾個很簡單,也非常容易印證的傷寒後遺症現象:

1. 太陽病後遺症

《傷寒論》中提到的「太陽病」,其實就是感冒時最常見的一系列症狀,例如流鼻涕、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、打噴嚏、頭痛、身體痠痛、喉嚨乾癢,以及疲倦無力感等。

然而,令人驚訝的是,許多人在感冒痊癒後,這些症狀仍然沒有完全消失。像是慢性過敏性鼻炎、慢性咳嗽、全身慢性疼痛、慢性皮膚癢,這些不正是最典型的太陽病後遺症證據嗎?

尤其是鼻塞問題,竟然有大量會員向雲端中醫支援團隊回報,讓團隊不得不相信,「鼻塞」在現代人群中,是極為普遍且頑固的現象。

那麼,要怎麼從體質變化中看出太陽病的後遺呢?其實很簡單:無論是哪一種經絡體質,只要觀察其膀胱經現象,就會發現幾乎都有嚴重的實證或虛證現象。

現代人膀胱經失衡的普遍現象,正是太陽病後遺症在經絡體質上的最明顯表現。

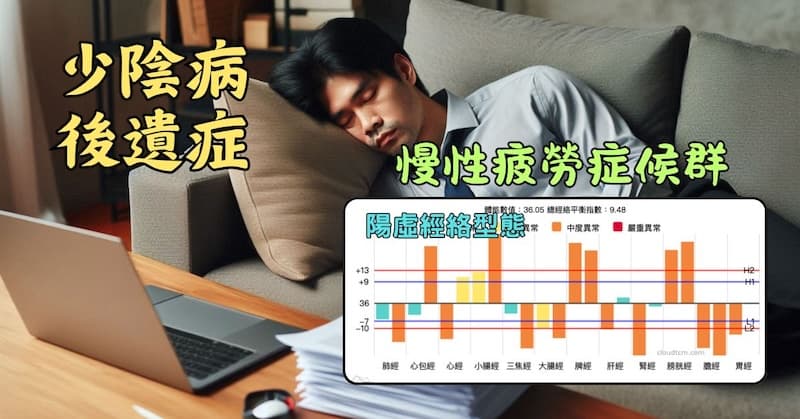

2. 少陰病後遺症

近代中醫師王又,在其書中《啟動自癒力–告別感冒不生病》明確提到,人體之所以會發生疾病,主要原因來自於「傷寒」導致「陽傷」的結果。

王醫師認為,身體的亂源就是「傷寒」,「傷寒」=「陽傷」,「陽傷」的程度,就是自癒力的程度。

太陽病(表證)階段若未能妥善治療,甚至會直中三陰病(太陰、少陰、厥陰),這是屬於陰寒的階段。

陽傷的體內陰寒,從大量現代人經絡數據中發現,有一定比例的人,一年四季經常呈現「少陽經」(三焦經、大腸經)與「陽明經」(膽經、胃經)虛證的現象。

當一個人受到「寒邪」侵襲,卻沒有用正確的方法將其排除,這股寒邪便會長期滯留於體內,導致各條「陽性」經絡能量低下,這種情況,就是典型的「陽傷」。

陽經能量不足,正是傷寒後遺症最具代表性的數據模型。其中,膽經與胃經的虛證,尤為明顯,可視為傷寒後遺症的重要標誌。

這類體質的人,在雲端中醫的體質分類中,屬於「寒性陽虛經絡體質」或「綜合經絡體質」。

根據會員長期的回饋,他們往往從小就容易感冒,經常需要跑耳鼻喉科掛號。即便在學習《傷寒論》之後,這種容易感冒的體質也未必徹底改變。

但每次感冒時,只要服用中藥,一般在一天內就能明顯改善,大多會使用「麻黃附子細辛湯」。

任何人在感冒時,只要服用「麻黃附子細辛湯」能迅速緩解症狀,就能代表自己屬於體內陰寒、少陰病體質的特徵。

由於少陰病體質的人體內陽氣不足,因此一年四季普遍呈現嚴重疲勞的狀態。實際上,現代醫學所謂的「慢性疲勞綜合症」,本質上正是一種少陰病後遺症的表現。

3. 少陽病、陽明病後遺症

雲端中醫經常強調「排寒」,讓人感覺《傷寒論》好像也只是在講排寒,因為書中大量使用以溫熱藥物為主的方劑。但事實上,真的是這樣嗎?

從大量現代人的經絡數據觀察可以發現,火熱現象幾乎佔了95%以上。

也就是說,絕大多數現代人體內主要的問題,不是單純的寒,而是以火熱偏盛為主。

這裡說的火熱,並不是絕對純粹的「實火」,而是寒熱錯雜、真寒假熱的複合型現象。

無論是真熱、假熱,只要體內整體呈現火熱狀態,就會受到火熱的相關症狀困擾。

那麼,為什麼現代人體內普遍這麼火熱呢?其實,《傷寒論》早已給出了完整且合理的解釋。

一般人在感冒之後,很容易從初期的太陽病,迅速轉變進入少陽病或陽明病階段,這時,體內便開始出現化熱的相關症狀。

此刻體內肝膽鬱熱、胃中燥熱未清,胃火灼傷津液,陽明熱邪上擾心神,導致焦慮、失眠、口乾舌燥、反覆發熱、消化功能失調等一系列症狀。

《傷寒論》也曾指出,如果太陽病時誤用了過度寒涼的藥物(例如抗生素),會導致正氣受損、邪氣滯留於少陽,形成「少陽樞機不利」,進而造成免疫力低下。

因此,在每次感冒痊癒後,必須適時服用「小柴胡湯」,協助調整少陽樞機,這個重要的保養觀念,卻很少有人知道。

這類後遺症,可以透過觀察經絡型態中的「鐵三角化熱」經絡型態來清楚理解。

特別是在2020年以後,雲端中醫的會員大多屬於「四處求醫、效果有限」的族群。

從經絡數據觀察中發現,竟有超過50%以上的人呈現出「鐵三角化熱」型的經絡體質。

且由此體質變化衍生出的疾病樣態極為多樣。這充分顯示,這類感冒後遺症在現代社會中極為普遍,且極難徹底治癒。

4. 厥陰病後遺症

由於雲端中醫的會員,多半屬於那種過去四處求醫卻效果有限,甚至常常讓醫生束手無策的棘手案例。

從這一點可以推測,他們體內的狀態多半是寒熱交錯、錯亂失調,導致吃什麼藥都難以對症的複雜體質。

而這種情況,正好與《傷寒論》中所描述的厥陰病高度吻合。厥陰病的本質,就是寒熱錯雜、氣血逆亂,陰陽失去協調。

最常見的經絡表現,就是所謂的「綜合經絡體質」,也就是上熱下寒、上實下虛的狀態。事實上,絕大多數中老年人,經絡檢測後都呈現出這種型態。

厥陰病所代表意義是,邪氣已深入厥陰層次,陰陽氣機不能順接,極易出現反覆發作的免疫系統失調現象。

免疫力一旦低下,人體便容易百病叢生,而且一旦發病,常常陷入難以徹底治癒的困境。

傷寒論治病的例外情況

雖然雲端中醫提出「多數疾病源於感冒傷寒後遺症」的假設,但這並不意味著所有(100%)疾病都可以如此解釋。

例如,中醫自古以來就強調「先天稟賦不足」的概念,這屬於基因與體質的問題,與外感邪氣無直接關聯。

不過,經絡體質是可以遺傳的,這也是另外一種感冒傷寒後遺症的概念,這是母親的傷寒,留給自己的小孩。

又如,雲端中醫從大量現代人經絡數據中發現,手三陰經(肺經、心包經、心經)的虛證,往往與情緒壓力密切相關,而非單純感冒或傷寒所致。

不過,從新冠疫情之後,手三陰經虛證現象的狀態大幅上升,所以這很可能也是一種傷寒後遺症。

此外,某些疾病如車禍外傷、食物中毒等,即使是醫聖張仲景重生,也難以用《傷寒論》的思路完全應對。

同樣地,古今中醫也提到「疫癘之氣」的存在,如新冠病毒與各類新型病毒感染。

這類疾病,雖然可以運用《傷寒論》的中藥方劑達到一定療效,但其辨證過程更加複雜,未必能完全依循傳統的六經理論來處理。

然而,這些例外的現象,運用相關的中藥依然可以改善,所以還是可以假設這是某種程度的傷寒後遺症。

從小開始就應該學傷寒論

既然從經絡數據中發現,多數疾病都是傷寒後遺症,如果有一個人能夠從小就學習《傷寒論》,就可以從根本預防疾病。

然而,這本《傷寒論》這麼強大,為什麼大家還是不學呢?答案很簡單,只有三個字:「看不懂!」

王醫師在書中提到:「談起這本《傷寒論》,相信很多人都有同感,對於初學者來說,在一條條的條文中,極不容易認識其精義,也就更談不上如何運用了。許多人就因為《傷寒論》難以學習與運用,而放棄了學習中醫這門實用的生活醫學。」

事實上,學習傷寒論並不困難,在可見的未來雲端中醫將會以更深入的文章,研發更自動化的分析系統,來引導大家進入傷寒論的領域。

因為,除了運用《傷寒論》之外,還真找不到更好的方法。

有一定比例的人,不敢運用中藥,或認為自己沒能力學習中藥,事實上不是大家想得那樣,可以參考這篇文章。

每一個人如果可以了解自己的體質,學習傷寒論中。適合自己的中藥方劑,如果配合科學中藥的話,通常不會超過10個,可參考這份清單:

雲端中醫真心期待,如果一個人能從很年輕的時候,就能夠開始預防「陽傷」的現象,這可以預防很多疾病,這將是多麼美好的一件事情啊!

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。