千百年來,中醫辨證一直令人困惑不已。透過宋代蘇東坡「聖散子方」撲朔迷離的醫案,可以清楚體會其中的複雜性。

同樣的中藥方劑,在不同的時代、季節與地域,可能產生截然不同的效果。唯有深入理解自己的體質,並掌握隨季節變化的身體狀態,才能真正突破其中的困境。

宋代疫情撲朔迷離的醫案

中國歷史上有一本醫書,正文內容不過數頁,內文僅記載了一個藥方,卻曾經名滿天下,隨後又迅速銷聲匿跡。

它從巔峰墜落至谷底的命運,成為中國醫學史上一個極具爭議的公案。然而,許多人卻從未見過這本書,撲朔迷離的背景,引發無數遐想,這本書正是《聖散子方》。

宋朝元豐年間,當代知名文學家蘇東坡被貶謫到黃州,期間他得到了「秘方」(聖散子方),把他送給當代名醫龐安常,恰逢黃州一帶流行性感冒(瘟疫),用此方救治了無數的病人。

由於當代紅人蘇東坡極力推崇這個藥方,所以聖散子方一時聲名大噪,並廣為應用。

然而,幾十年後這個聖散子方卻導致無數人喪命,後來很多醫家反對運用此方,之後竟然逐漸淡出醫家的視野。

古醫師陳言在《三因極一病證方論》中提到:「此方原用於治療寒疫,因蘇東坡作序,遂風行天下。然至辛未年(1151年),永嘉疫病爆發,因服用此藥而喪命者不計其數。」

直到明代還有醫師運用此方,古醫師俞弁在《續醫說》中提到:「弘治癸丑年(1493年),吳中疫病大作,當地縣令孫磐命醫者修合聖散子,並廣為派發,甚至刊行藥方。結果,服藥者十死其九,大多因狂躁昏迷而亡。」

一個中藥方劑原本救人無數,幾十年後變成殺人無數?這就是中醫典籍曾經記載過,非常撲朔迷離醫案。

聖散子方怎麼可能殺人?

蘇軾生前大力推崇「聖散子方」,顯然是出於濟世救民的情懷,希望找到一種快速有效的普適療法,以應對疫病流行。

他當時在黃州與杭州,確實見證此方發揮顯著療效,因此極力推廣。

這種現象至今依然存在。某人罹患不治之症,服用了某位神醫開立的藥方後獲得顯著療效,便終其一生大肆宣揚該神醫及其藥方,自認是在行善。

然而,這種「不問一切」的用藥方式,看似便捷,卻極易導致濫用,最終害人匪淺,使善意反成惡果。

聖散子方是如何殺人呢?依照《蘇沈良方》記載,其組成如下:

草豆蔻(去皮面裹,炮一個)、木豬苓(去皮)、石菖蒲、高良姜、獨活(去蘆頭)、附子(炮製,去皮臍)、麻黃(去根)、厚朴(去皮,姜汁炒)、藁本(去瓤,土炒)、芍藥、枳殼(去瓤,麩炒)、柴胡、澤瀉、白朮、細辛、防風(去蘆頭)、藿香、半夏(姜汁制)、茯苓(各半兩)、甘草(炙,一兩)。右銼碎,如麻豆大。每服五錢,清水一碗半,煮取八分,去滓,熱服。余滓兩服合為一服,重煎,空心腹下。

這個中藥方劑成分很多,若逐一歸納分析這些中藥的組成,可以推斷出以下功效:

- 溫陽散寒,祛風除濕:這是方劑的核心功效。附子、高良姜、草豆蔻溫裡散寒;獨活、藁本、防風、麻黃祛風除濕;細辛既能散寒又能通竅止痛。

- 燥濕化痰,行氣止痛:厚朴、半夏、枳殼行氣燥濕化痰;石菖蒲化濕開竅;藿香芳香化濕。這些藥物與溫陽散寒藥物配合,可以加強除濕化痰的效果。

- 利水滲濕:豬苓、澤瀉、茯苓、白朮利水滲濕,可以將體內多餘的濕邪通過小便排出。

- 疏肝理氣,活血止痛:柴胡疏肝解鬱,芍藥養血柔肝止痛。這兩味藥可以緩解因濕邪困阻氣機而引起的胸悶、胁痛等症狀。

- 健脾益氣,調和藥性:白朮、茯苓健脾益氣;甘草調和諸藥,並能益氣補中。

綜合來看,此方劑具有溫陽散寒、祛風除濕、燥濕化痰、行氣止痛、利水滲濕、疏肝理氣等多重功效。可以用來改善「寒濕痹證」、「寒濕困脾證」、「痰濕內阻兼有風寒表證」。

總體而言,就是以寒濕為主要病機,兼有氣滯、血瘀、肝鬱等表現的病證。這些平凡無奇的中藥組成,直到現代中醫診所都經常運用,怎麼可能會殺人無數呢?

聖散子方至今還有效嗎?

一些自學中醫的人都可以看出,這個藥方包含「五苓散」(去桂枝,澤瀉加量),類似「羌活勝濕湯」、「二陳湯」、「平胃散」概念,也融入「真武湯」和「小柴胡湯」的部分思路,最後加入了「藿香正氣散」的芳香化濕概念。

直到近代中醫師,也運用聖散子方治療風寒濕痹型關節炎、寒濕型肺癌等疾病,都產生一定的療效(註1)。

這麼好用的藥方,之所以會殺人,後來發現原因在於聖散子是用來治療「寒濕疫」的處方,不適合「濕熱疫」。

古代中醫師俞弁就提出:「附子、高良薑、吳茱萸、草豆蔻、麻黃、藿香等藥材,這些藥性都是燥熱的,反而會助長體內的火熱邪氣,所以如果體質不適合還服用,不死才怪呢?」

也因為這樣,到了明清之後,治療瘟疫基本上都是運用寒涼性質的中藥,很多醫師放棄《傷寒論》的熱性中藥(註2)。

然而,有些地方的病患,在運用寒涼性的中藥治療之後也是死亡無數,之後又開始出現「火神派」,中醫流派進入反覆循環狀態,可以參考這篇文章。

這個發現可以清楚看出,中醫治病並不需要尋找神效方劑,而是要去辨別每個疾病形成的季節與環境因素,才能開出精確的藥方。

從經絡數據破解中藥

這種「辨證論治」的精神,一直到新冠疫情的時候都還是被運用,當時中國大陸高層就判斷屬於「寒濕疫」,研發「清肺排毒湯」,成分就是「麻杏石甘湯」+「射干麻黃湯」+「小柴胡湯」+「五苓散」等熱性中藥。

然而,這個「清肺排毒湯」適用於全中國大陸嗎?這可能只適合較冷地區的人,在南方地區的人,例如像台灣可能就有些人並不適合了。

雲端中醫有一些會員就私下分享,他們發現同樣一個中藥方劑,在台灣吃可能很有效,到日本去就沒效。在夏天吃很有效,在冬天吃就沒有效。

也有一些會員發現,在特定季節裡某些科學中藥使用就特別頻繁,在其他的季節裡,那些中藥根本就用不上。

從數據可以清楚看到這背後的原因,任何人只要每個月進行經絡檢測至少5次,累積1年之後,登入「經絡體質」頁面,就可以清楚看到一年四季的經絡型態的能量變化。

雲端中醫研發團隊,從大量現代人的經絡數據中清楚地看出,每一個人確實都有不同寒熱相反的體質現象,看起來表面上看起來一樣,卻處於完全不一樣的「經絡模型」。

很多會員剛開始加入的時候很積極檢測經絡,幾乎每天都進行經絡檢測,每天發現沒什麼變化,之後就放棄了。

這是因為,每個季節都有出現特定的經絡型態,隨著季節的變化,經絡型態與能量也會緩慢地開始變化,這必須有耐心且長時間觀察數據,才能清楚看出其中的差異。

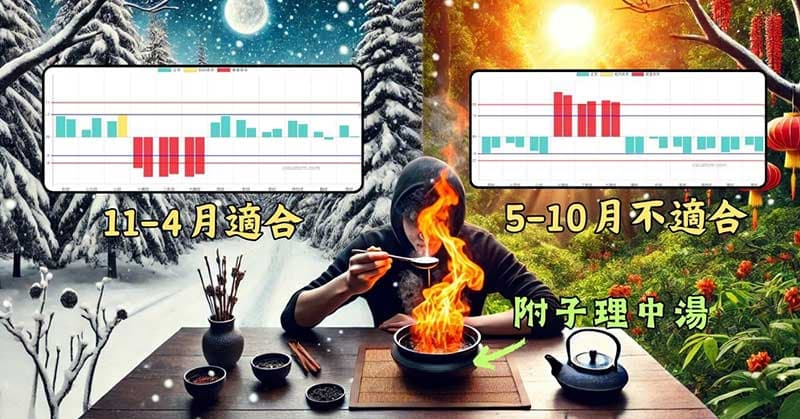

以「附子理中湯」為例,就可以清楚找出運用的時間點。北半球每年冬季末期至初春這段時間,就非常的適合。

大家可以看通往腹部的大腸經、小腸經、三焦經的能量,在這段期間都是非常的虛寒的,甚至到北半球4月的時候,能量到達最低點,所以很適合。

進入5月夏季之後,多數人手三陽經實證,體內極端火熱就不適合。然而,如果待在冷氣房或喝大量的冰水及寒性食物,那反而就很適合。

有些會員住在馬來西亞,完全沒有春夏秋冬的差異,所以一年下來幾乎用不到一次「附子理中湯」。

可是,多數就在馬來西亞的人,由於一年四季都待在冷氣房且喝冰水,所以他們一年四季也都需要此中藥。

要印證這件事情很容易,雲端中醫也一些會員就是住在馬來西亞,你很難想像他們也會出現「一派陽虛」經絡型態,或膽經、胃經虛證。

很多人都覺得中藥很難學,這其實是一個錯誤的認知。事實上,多數的中藥組成都很單純,不外乎就是那些藥而已。

真正難學的事,你並不知道這個季節,應該用什麼寒熱屬性中藥?而現在透過經絡數據每天觀察自己的「經絡體質」,就可以清楚看到背後的寒熱差異,運用中藥起來就相對簡單多了。

註1:吳建軍,張炳艷.聖散子方治療寒濕型疾病經驗談[J].臨床醫藥文獻電子雜誌,2020

註2:張瑞賢.宋代疫情與聖散子方[J].江西中醫學院學報,2003,(03):10-12.

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。