隨著越來越多會員的回饋,我們逐漸發現並確認,凡是經絡體質長期僵固不變的人,往往存在「久病入絡」的現象,這不僅導致各種難治型疼痛與不適,運用多數治療方法也療效欠佳。

透過本文將深入解析「久病入絡」的形成原理與改善思路,提供給經絡體質難以調整的人作為養生參考。

為什麼久病入絡?

中醫的「久病入絡」理論,是治療慢性病的重要核心思想。中醫的經絡系統分為「經」與「絡」兩部分:

- 經脈:就像主幹道,粗大、縱向分布於較深層,負責運行氣血,聯繫臟腑與四肢百骸。

- 絡脈:則是由經脈分出的支脈,細小、橫向、呈網狀遍布全身,分布深淺不一,作用是將氣血滲透、灌注到身體的每一個角落(臟腑、組織、皮膚、筋膜等)。

想像一下,人體的氣血循環就像一條大河。經脈是主幹道,負責氣的運輸;而絡脈就像是通往家家戶戶的小巷子或小溪,負責將氣血送到全身的每個角落,進行最終的養分交換。

因為絡脈又細又彎,一旦氣血流動不順暢,它就最容易堵塞。如果是一些難纏的「骯髒垃圾」進到這些小溪,就更難排出來。

古時候的名醫葉天士就曾經分享:「經主氣,絡主血」、「初病在經,久病入絡」。

透過比喻來理解,當疾病剛開始通常只會影響「大馬路」(經脈),讓你的氣運行不順。

但如果一直沒處理,病程一拖長,這些問題就會滲透到「小巷子」(絡脈)裡,進而影響血液的流動,讓病情變得更複雜、更難治癒。

用這個角度來看現代人的慢性病,可以歸納幾個重點:

- 病程時間長:慢性病都有一個特徵,就是病得久、拖很長,總是不容易痊癒,甚至反反覆覆。

- 病位往深層走:剛開始生病時,病邪多停留在比較表淺的經脈或「氣」的層次,所以比較容易處理;但如果時間一拉長,就會慢慢深入到絡脈和血液的層面,病就會變得更頑固,也更難治。

- 病機的變化(從氣到血):初期大多是「氣」的問題,例如氣運行不暢不足(氣滯、氣虛),常見的症狀就是脹痛、遊走性的疼痛,屬於功能失調。

- 病理產物形成:等到絡脈被堵住,不只是血液不流暢,還可能夾帶痰濁、毒素之類的東西,糾纏在一起,形成「痰瘀互結」或「瘀毒阻絡」。很多癌症或腫瘤,就是在這種情況下逐漸形成的,所以病情會變得很難處理。

久病或長期不養生的人,氣不暢會讓血流不順,氣不足就推不動血液運行。如果長期消耗,陰血不足,血液就會變得濃稠、運行困難。最後的結果,幾乎全身的絡脈都是堵住,經筋肌肉都是沾粘的。

經絡數據印證「久病入絡」

以上的抽象理論,能否以數據觀察並加以驗證呢?答案是肯定的。

所謂「久病」,並不一定要罹患明確的慢性疾病(如糖尿病、高血壓),從經絡數據的角度來看,如果一個人的經絡型態長年保持固定,四季不變,甚至持續數十年,這本身就是一種「久病」現象。

因為這代表其經絡長期不通,雖然去醫院檢查往往查不出問題,當事人也以為自己沒病,但身體總是出現特定的不舒服症狀。

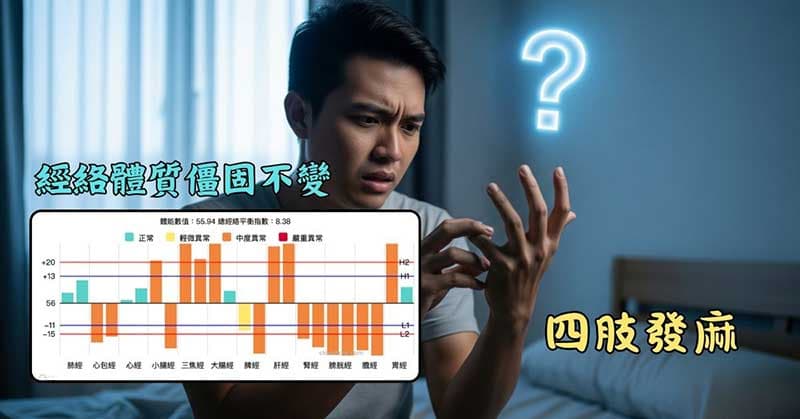

雲端中醫透過大量現代人的經絡數據與會員回饋發現,最常見的慢性症狀是:耳鳴、失眠、頭痛、肩頸酸痛、心情煩躁、手腳麻木...等。下面這張經絡圖,就是長期手腳發麻的經絡數據:

進一步分析,他們的經絡型態多集中於「鐵三角經絡型態化熱極致」或「綜合經絡體質」,而且一年四季幾乎不會改變。這些人很容易出現以下特定症狀:

- 全身各部位疼痛:常見刺痛、鈍痛、固定痛等,這符合「久痛入絡」之說。瘀血屬陰,尤其是夜間更加嚴重。

- 身體出現腫塊:依照他們回報,似乎很容易出現各種良性或惡性腫塊、結節、增生、肌瘤等,屬於痰瘀互結的有形產物。

- 皮膚狀況差:皮膚常呈粗糙、乾燥、角化,因為絡脈瘀阻,氣血無法濡養肌膚出現皮膚病。

- 氣色差:面色黧黑、唇甲青紫、舌質紫暗伴瘀斑,這是血行不暢、瘀血阻絡現象。

- 手腳麻木:所謂「不通則痛,不榮則麻」,氣血無法達到肢體末端,很容易出現頭部、手腳麻木感。

這類會員往往已經嘗試各種中醫療法(經方、時方、秘方等),但療效有限,因而感到沮喪,甚至懷疑中醫無效?

若從「久病入絡」的觀點來看,是因氣滯血瘀已經累積到相當程度,此時必須先採取「活血化瘀」之法,或是「深層筋膜」紓解,才能初步緩解,無法立刻根治。

「久病入絡」的應對之道

面對「久病入絡」,解決之道其實相當單純,核心就是運用「活血化瘀法」。這一概念源自《黃帝內經》,其中提出「血凝泣」、「惡血」、「留血」、「衃血」等描述血瘀的概念。

《傷寒雜病論》中也記載了多種活血化瘀方劑,如桃核承氣湯、抵當湯、大黃䗪蟲丸、桂枝茯苓丸、鱉甲煎丸等。

後代醫家持續發展此理論,溫病學派大師葉天士提出「久病入絡」之說,認為許多慢性與疑難雜病最終皆因脈絡氣血瘀阻而成,並推動了活血化瘀法在慢性病治療中的廣泛應用。

清代王清任更是活血化瘀理論的集大成者與創新者,創製了多種相關方劑,例如:血府逐瘀湯、通竅活血湯、膈下逐瘀湯、少腹逐瘀湯、身痛逐瘀湯、補陽還五湯、癲狂夢醒湯。

至今,學界期刊已發表數以萬計的研究與臨床報告,證實此法在臨床上幾乎可謂「治萬病」的基礎手段之一。

這些傳統觀念,與現代醫學亦有相通之處。經絡脈絡的概念與現代微循環系統、毛細血管網絡高度相似,而「久病入絡」所描述的瘀阻狀態,也可類比於微循環障礙、組織纖維化、器官硬化等病理變化。

「活血化瘀」並非最終手段

連續上面的議題,凡事那些長期經絡體質都不變的人,他們單純運用中藥的效果通常是不好的,最終必須先從「活血化瘀」下手,才會開始有點感覺。

這個概念並不限於中藥,例如經絡拍打、氣功太極拳、經筋按摩、刮痧拔罐、刺血放血療法...等等,都是屬於活血化瘀法。

就中藥而言,現代中醫會遇到一個頗為尷尬的議題,某會員就曾經私下分享,他在中國大陸讀中醫時,老師就跟明言:現代醫學的「激素」比起中醫活血化瘀中藥強太多了。

通過現代藥理學研究,激素的許多作用可以被理解為一種高度靶向化的「活血化瘀」,現代激素療法通過抗炎、調節代謝、改善血管功能等途徑,可改善許多屬於中醫的「血瘀證」。

所以,若一個人的經絡體質長期僵固不變,體內氣滯血瘀嚴重,為了緩解症狀,不必執著於單純使用中藥,適當借助現代醫學的相關藥物或物理治療,也是基於同一種原理。

但需注意的是,從「經絡體質」的角度來看,久病入絡只是體內氣血不通的最終表現,活血化瘀並不能從根本上改變體質,它更多是緩解症狀與副作用的重要手段,而非根治之道。

換句話說,經常進行活血化瘀的人,不舒服症狀雖可暫時改善,但經絡體質卻難以根本改變,每個人都可以自行驗證。

真正想要徹底調整體質,除了運用「活血化瘀」這種治標的方法之外,還必須進一步消解體內深層的寒氣,以及內在長期累積的壓力與情緒,這才是根本改善體質的完整之法。

最後還是必須提出,活血化瘀的過程,依然會有各式各樣的瞑眩反應,並不是一帆風順。凡是久病的人一定要持續活血化瘀,這是改善各種慢性病的基本方法。

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。