許多人認為,學習中藥是條艱辛而又漫長的路。傳統學習方式充滿挑戰,從把脈、辨證到記憶大量藥材,幾乎讓人望而卻步。

那麼,有沒有可能不學把脈,不背誦繁瑣藥材,甚至幾乎不需要辨證,卻能精確用藥,並且成功應對一輩子多數的疾病?

本文將從「經絡體質」的角度出發,以「純粹一派陽虛」經絡體質為例,提出真實的會員驗證案例,提供給現代中醫養生者作為參考。

傳統學習中藥有多困難?

許多人腦中存在一種僵固的印象:認為中醫就是中藥,學中醫就等於學中藥。然而,學習中藥的道路,實則是一條充滿挑戰與艱辛的過程。

首先,中藥的知識體系龐大而繁雜。中藥材種類繁多,僅根據《中華本草》記載,常用藥材就有數千種。

每一味藥材都涵蓋性味歸經、功效主治、使用禁忌、炮製加工等多方面知識,學習者必須長時間累積大量資料與經驗,才能逐步掌握。

其次,中藥理論抽象且高度重視經驗的累積。中醫藥理論中,「四氣五味」、「升降浮沉」、「配伍禁忌」等概念層層交織,必須結合整體辨證思維,才能真正靈活運用。

第三,中藥材來源複雜,真偽難辨。市場上的中藥材品質良莠不齊,同一種藥材可能因產地不同、採收時間不同、炮製方法不同而藥效迥異。

第四,隨著現代科學技術的進步,許多中藥被賦予了新的藥理學解釋,如活性成分提取、藥理作用研究、毒理學評估等。

傳統理論與現代科學思維方式存在差異,甚至有時互相衝突,使得學習者在認知與理解上面臨極大挑戰,增加了學習的困難度。

第五,中藥學習與臨床實踐密不可分,還要學習把脈、辨證這更是一大難題。傳統中醫師最少要累積5-10年的臨床經驗,才能初步達到靈活選藥與運用。

寫到這裡,恐怕已經讓絕大多數原本懷抱熱情、渴望學習中藥的人開始猶豫,甚至萌生退意了。

自學中醫及中藥為何超簡單?

如果學習中藥永遠極度艱難,那中醫一定會沒落而且消失,雲端中醫從大量現代人經絡數據中卻發現,一般人學習中藥一點都不困難,可從下面三個原因理解:

1.只需要學習自己專屬中藥

前面提到的中藥學習困難過程,是針對「訓練醫生」這個角度而言的。

然而,雲端中醫的文章是寫給社會大眾看的,這類人不是醫生,不需要經歷醫師的專業訓練過程。

換句話說,每一位社會大眾學習中藥,只需要掌握與自己需求相關的部分即可,並不需要全面學習。

接下來的問題是:「要怎麼找到符合自己需求的中藥呢?」關鍵就在於,必須清楚了解自己體內的狀態。

理解自己的狀態,並不是隨便找個醫生把脈,由別人來告訴你,而是需要透過長期的自我觀察,並且依靠大量數據,以客觀化的演算法來加以判斷。

從數據統計角度來看,這種方式既精確又客觀,沒有人能隨意動搖你的結論。而最簡單可行的方法,就是長期幫自己進行經絡檢測,藉此建立出屬於自己的經絡體質模型。

這裡舉「純粹的一派陽虛」經絡體質作為範例。如果一個人經過長期的經絡檢測,確認自己屬於「純粹的一派陽虛」體質,這個機率其實並不高,一般大約只有10%左右。

很有趣的是,這種體質多出現在中年以後的男性,反而不是女性。根據雲端中醫長期的觀察,大多數女性進入中年後,體質會轉為熱性;而男性則常常轉成純寒性體質,或寒性化火熱體質(此處暫不深入討論)。

一旦確認自己是「純粹的一派陽虛」體質後,如果不加以調理,這種體質在可見的幾年內只會持續惡化,不會自然改善。

寒性體質不會無故消失,也不會自行好轉。既然已經確認體內如同一顆「大冰塊」,那麼所需要使用的中藥範圍其實非常小,加起來根本不會超過5種(例如:附子、乾薑、肉桂等)。

因此,對於這樣明確的需求來說,中藥變得非常單純而直接,至少大量清熱解毒的中藥清單都可以先略過。

2.長期堅持運用與觀察驗證

既然經絡體質一旦確定後是不會改變的,就意味著,這個人的體內將會持續處於陰寒狀態。

從現在開始,直到他進入墳墓為止,過程中所出現的各種疾病,基本上都根源於這個一成不變的體質現象。

以《傷寒論》的「六經辨證」來看,一個體內陰寒的人,通常屬於「少陰病」或「太陰病」。這類體質的人,一旦感冒,往往會同時結合出現太陽病的症狀。

早在漢代,醫聖張仲景就指出,這種寒性體質的人在感冒時,最適合使用「麻黃附子細辛湯」,因為這正是針對太陽、少陰兩經同時感受外邪的狀況。

理論上,只要是這種體質的人,一生中每次遇到感冒,幾乎都可以無腦地,直接運用「麻黃附子細辛湯」。

這方子僅由麻黃、附子、細辛三味藥組成,簡單而有效。從漢朝提出這個理論以來,歷經千年臨床驗證,效果依然穩定。

根據雲端中醫過去10年以上的時間觀察,不少寒性體質的會員持續應用後發現,這3味藥的確能解除絕大多數的感冒症狀。推測在未來50~100年間,也不會有太大變化。

例如,2025年4月期間,有一位會員分享了他的經驗:自從確認自己是寒性體質後,他的包包裡永遠放著一小袋「麻黃附子細辛湯」科學中藥。

只要一出現感冒症狀,就立即服用,通常感冒症狀很快就能改善。經過幾年的實踐驗證,他發現自己感冒頻率明顯降低。

3.依照核心體質變化加減

許多人會認為,《傷寒論》不就是用來治療感冒的嗎?很多疾病又不是感冒,怎麼可能一個「麻黃附子細辛湯」就可以用一輩子呢?

要回答這個問題,關鍵在於:「你怎麼知道,很多疾病本質上不是感冒後遺症呢?」

要理解這點,必須回到源頭,探討為什麼一個人會出現「寒性陽虛經絡體質」?

從《傷寒論》的角度來看,這種體質的形成,正是因為從小到大每一次感冒都沒有徹底治癒,體內寒氣長年累積,越來越深,最終整個身體就像抱著一顆大冰塊。透過經絡檢測,就能親身驗證。

既然你的體內是一塊大冰塊,一年四季都在與寒氣共存。那麼,為什麼不能假設,你後來遇到的所有疾病,本質上就是感冒與寒氣未清所留下的後遺症呢?

一個人的一生中,各種疼痛、症狀與疾病,表面上看起來似乎與感冒無關,但事實上,很多都源自於感冒傷寒未癒所造成的深層影響。

從經絡的角度來看,更能提出具體的解釋。例如,一個寒性體質的人,若膽經、胃經長期呈現虛證,三焦經、大腸經也長期虛證且阻塞。

這樣的人在天氣炎熱時還好,但一遇到寒流來襲,就很容易出現肩頸酸痛,這是因為三焦經、大腸經通過肩膀與脖子部位。

同樣地,天氣變冷時,腰痛、胃痛也會頻繁發生,這正是膽經、胃經虛證不通所帶來的結果。

以上述提到的會員為例:在2025年4月期間,他因胃痛而進行胃鏡檢查並切除息肉。不久後,某天他突然嚴重腰痛,痛到幾乎無法站立,連止痛藥也無效。

正在出差的他靈機一動,他想起自己隨身攜帶的中藥,便直接服用了「麻黃附子細辛湯」。結果當天症狀緩解了一半,隔天腰痛便完全消失。

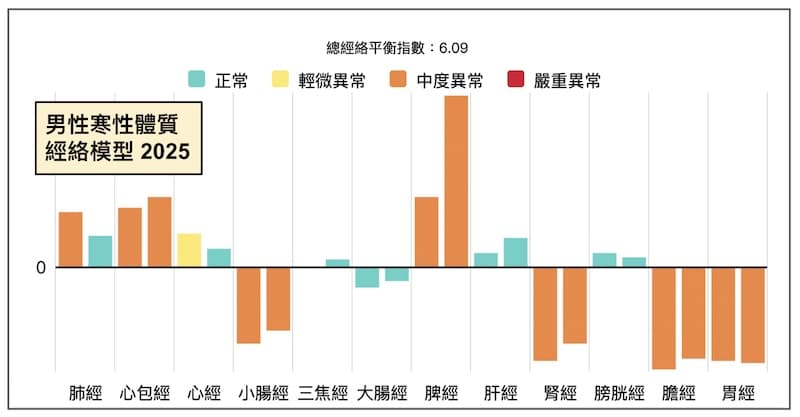

他驚訝地分享說:「我過去幾年出現的腰痛中,從來就沒有一次這麼快痊癒過!」以下是他的經絡體質模型圖。

這段經驗讓他深刻體會到:這種腰痛,本質上就是寒性體質在寒冷天氣下被觸發出來的現象。而能用「麻黃附子細辛湯」改善,不正是直接印證了,這也是一種感冒傷寒未癒的後遺症嗎?

建立經絡體質模型一勞永逸

這篇文章從頭到尾,就只討論了一種「科學中藥」--麻黃附子細辛湯。這位會員在過去5年間,最頻繁運用這個方劑。

你不需要學習中藥的炮製,也不用學習把脈,更不必學習辨證。因為你的經絡體質,本身就是一種「證候」。世界上沒有人比你自己,更清楚掌握自己的體質與證候。

當一個人理解自己的經絡體質後,學習中藥就變得不再困難。真正可以運用的中藥,其實只有少數幾種類型。

當天氣陰冷時,幾乎都可以運用熱藥;天氣炎熱時,儘管體內寒氣依然深重,就只要減少熱藥的使用。

掌握這個基本原則後,再學習一些簡單中藥加減運用即可,核心的中藥絕對不會超過10種!

簡單來說,每個人體內都只有一種體質模型、一種證候,隨著季節變化,應對的中藥也不會太複雜。

表面上看,這個人是糖尿病,那個人是高血壓,另一個人又是腦中風,好像是不同的疾病。

但本質上,他們背後可能都擁有相同的經絡模型。只要運用類似中藥,解除這個經絡模型,這些病症就能快速緩解,甚至徹底痊癒。

由此也可以推知,有些人吃了某些中藥後覺得效果神奇,便到處推薦,這樣的推廣其實是站不住腳的。因為表面上大家看起來都是人,但背後的經絡體質差異卻是天壤之別。

每個人只需要學習自己的經絡體質,知道自己適合什麼樣的中藥,中醫就一點也不難了。到那時,你也將不再依賴任何人,因為中醫已經融入你的生活。

當然,這篇文章提到的「純粹的一派陽虛」經絡體質,並不適合所有的人,所以每個人的適用中藥清單還是不一樣。

不論哪一種經絡體質,每一種類型所需要學習的中藥並不多,你真正要面對的,就是自己的世界,就是自己獨一無二的經絡模型。

當一個人能夠看清自己經絡模型的形成,他將有充足的時間去優化、改善自己的體質,預防未來所有潛在的疾病。這是一個極為精確的過程,並且是可以透過數據清楚觀察到的。

雲端中醫支援團隊中,沒有任何一位醫生,只有數據分析人員。但從統計數據的角度來看,我們堅信:在可見的未來,每個現代中醫養生者,都必須先建立屬於自己的經絡體質模型,這將是不可或缺的必經過程。

雲端中醫編輯組

雲端中醫開發團隊由一群對中醫充滿熱情的軟體工程師組成,專長於 Python,SQL,NoSQL,Node.js,各種 AI 框架及雲端平台開發。目標是推動自學中醫及五術,讓更多人能以簡單易懂的現代化方式理解中醫,進而傳承中國古老而深遠的智慧。