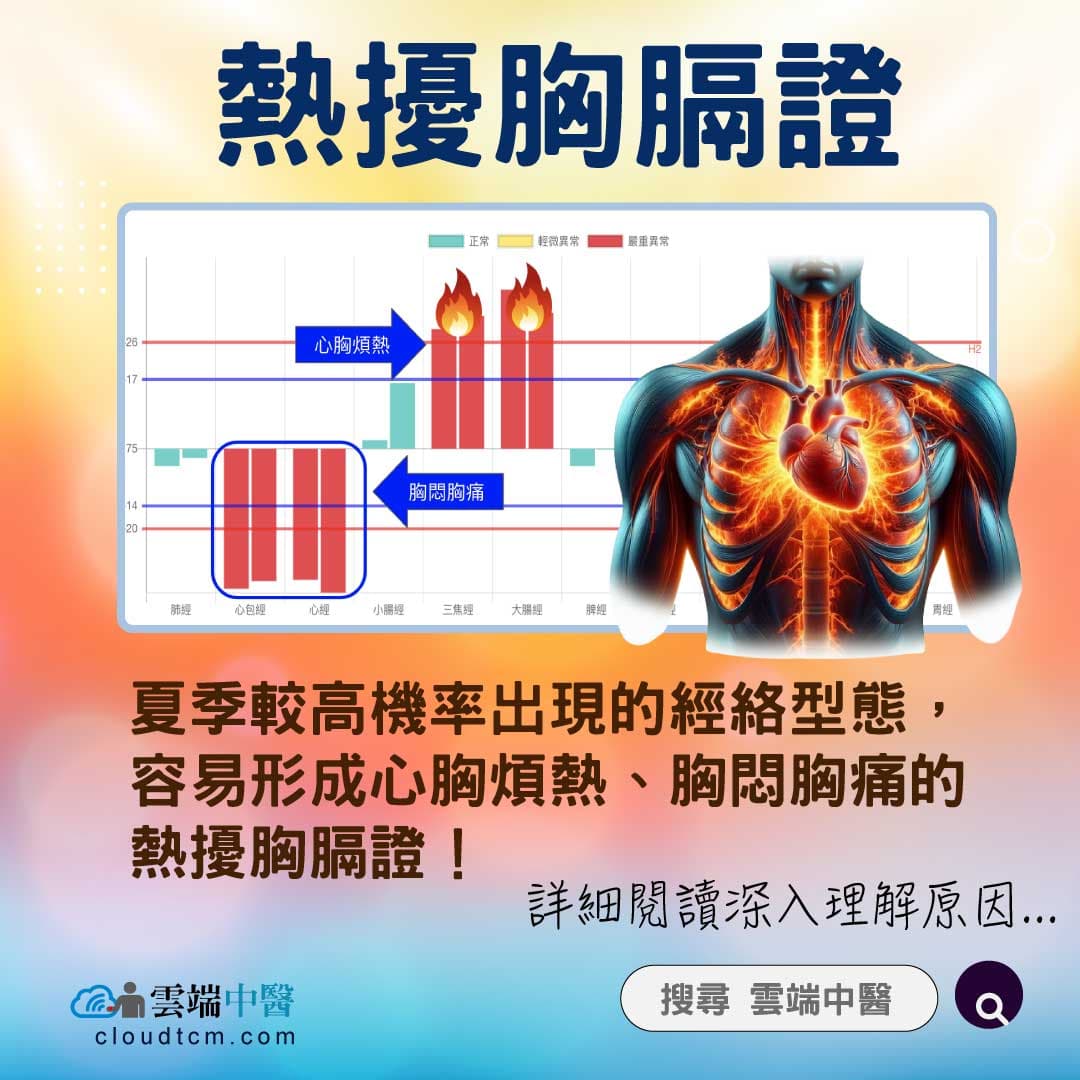

Heat disturbing the chest and diaphragm

熱擾胸膈的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-05-25

熱擾胸膈證是中醫常見的一種證候,古代兩大學派(傷寒學派、溫病學派)都非常重視這個議題。

在溫病學派的觀點中,這種病症指的是由於發燒之後,表面上的症狀已經消失,但是火熱進入了身體深層,集中在胸膈部位(胸腔與腹腔之間的隔膜),造成悶熱和不適感。

在「傷寒學派」的觀點中,這種病症通常發生在感冒傷寒後,如果治療不當,身體的基本能量虛弱,外來的火熱外邪影響,堆積在心與胸之間,使人感到非常悶悶不樂。

若情況輕微,可能會感到煩躁和焦慮;若情況嚴重,則可能會感覺胸部堵塞和不適。這種火熱在胸膈部位的滯留和干擾,還可能導致心情煩悶和睡眠障礙。

總之,這是一種因體內火熱過度,所而引起的胸部不適和情緒問題的證候。

這種證候常見於夏季,或是一般疾病康復後期的症狀,尤其是在經歷發汗、嘔吐或是大病之後。

由於身體的基本能量(正氣)受到損害,體內還殘留一些熱力(餘熱),這些熱力會滯留在胸膈部位(即胸部和膈部之間),導致一系列的不適症狀

常見的如:睡眠障礙(虛煩不得眠)、心中感覺煩熱、呼吸困難或嘔吐等,這些症狀在古代被稱為「虛煩」。

古人稱這種症狀是「邪熱鬱阻胸膈氣分」,是指從熱性疾病(如發燒等)恢復後,身體的氣血(生命力和血液)還未完全恢復,如果此時過度勞累,體內的殘餘熱力可能會再次引起發熱,進而出現上述的症狀。

這種病理變化主要是由於「邪熱」(火氣熱量)滯阻在胸膈的經絡,並且可能進一步影響到陽明經(大腸經、胃經),形成嚴重的熱症狀,常見如:高燒、口渴、心煩、大量出汗和脈搏加速。

雖然這種熱量已經影響到胸膈,但由於內部熱度還不算非常嚴重,所以沒有導致身體液體的大量損耗,舌頭表面的舌苔也只是略微黃色,並不會出現嚴重的舌頭乾燥或口渴等症狀。

以上抽象理論,中國人閱讀了上千年,也沒多少人可以看得懂。若從經絡數據圖表來看,就簡單易懂了!

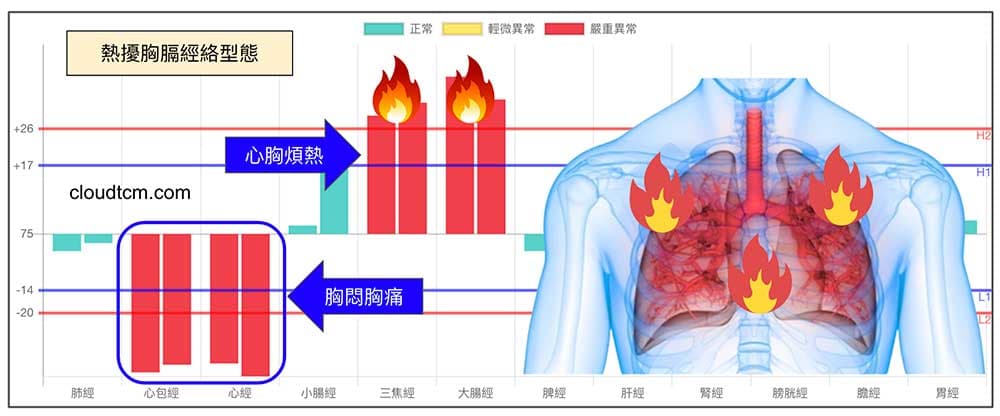

此證很容易出現在炎熱的夏天,當天氣愈熱時,多數人體內的三焦經、大腸經能量愈強旺,而心經與心包經能量卻愈弱。

由於這4條經絡全部通往胸部,三焦經、大腸經實證時出現心胸煩熱,心經與心包經出現胸悶胸痛,這個一實一虛之間,就可以形成「熱擾胸膈證」,這看起來不是很簡單且容易理解嗎?

《傷寒論》提到:「發汗吐下後,虛煩不得眠,若劇者,必反覆顛倒,心中懊憹,梔子豉湯主之;若少氣者,梔子甘草豉湯主之;若嘔者,梔子生薑豉湯主之。 」

這段話的白話理解是:在經過發汗、催吐或瀉下等治療方法之後,如果病人感到虛弱且心神不寧,導致無法安眠,病情較重的話,甚至會輾轉反側,心中感到焦躁不安,這種情況下,可以使用「梔子豉湯」作為主要治療方劑。

如果病人同時出現氣短乏力的症狀,則應該使用「梔子甘草豉湯」來治療。倘若病人還有噁心嘔吐的情形,那麼就應該用「梔子生薑豉湯」來處理。

此證散見於《傷寒論》太陽病篇、陽明病篇和厥陰病篇。而梔子豉湯卻廣泛地用於治療「胃院痛」、「失眠」、「嘈雜」、「鬱證」、「虛勞」等雜病。

「太陽熱擾胸膈證」在疾病發展過程中,可能會導致一系列症狀和併發症。首先,熱邪可能傷害到體內的中氣,導致氣虛的狀態,這種情況被稱為「中氣不足」或「中焦氣滯證」,表現為氣短等症狀。

其次,如果熱邪影響到胃部,可能會導致「胃氣上逆」,這是一種胃氣逆流的狀態,主要症狀包括嘔吐。

再者,如果熱邪在體內堆積,阻塞氣機(氣的正常流動),則可能導致氣滯,特別是影響到脾胃,出現消化不良的現象。

最後,如果在病後恢復不當,可能導致中焦(胃腸部位)虛寒,即體內出現一種因能量不足而引起的冷感。

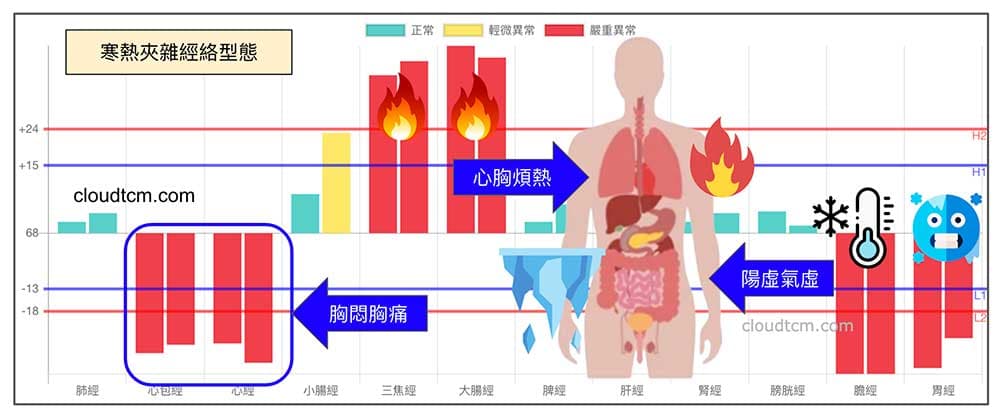

在《傷寒論》中,有提到一種情況,當人體在經歷傷寒(寒氣)的治療後,如果未能完全恢復,可能會導致脾胃出現虛寒的狀態,同時火熱可能侵入體內深處,特別是胸膈部位。

此外,如果本來體質就比較虛弱,再次遇到外界的不良因素(外邪),就可能形成上焦(上部身體,如胸部)有熱感,而中焦(胃腸部位)則感到寒冷的狀況,這就是所謂的「太陽熱擾胸隔中焦虛寒證」。

對於這種情況的治療,通常運用「梔子乾薑湯」和「大建中湯」。這兩種湯劑的作用是幫助調和體內的寒熱不平衡。

梔子乾薑湯主要用來驅寒補熱,適合寒熱錯雜的狀態;大建中湯則主要用來強壯脾胃,提升體內的中氣,適合胃腸虛寒的症狀。

以上抽象的文字描述,讀者臉上又冒出三條線,要從經絡數據來理解,其實一點也不難,這時候就要看到腳的經絡了。熱擾胸膈經絡型態,常常伴隨腳部陽虛經絡型態,體內呈現寒熱夾雜現象。

這個時候,就會出現明明體內很熱,本質卻是很寒,必須要同時運用熱藥+寒藥。這種現象久了就有機會出現「結胸證」、「太陽熱擾胸隔中焦氣虛寒證」、「太陽熱擾胸隔中焦虛寒證」...等等。

太陽熱擾胸隔證常常與「大結胸證」、「陽陰濕熱里實證」、「陽明經證」、「陽明腑實證」、「少陽半表半里證」、「少陰陰虛火旺證」、「病後餘熱未盡勞復證」、「膽鬱痰擾證」、「太陽熱擾胸隔中焦虛寒證」、「氣熱爍津證」、「暑傷津氣證」、「邪熱壅肺證」一起比較討論。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成熱擾胸膈的主要原因

了解7種常見致病因素

大病或久病

在大病或久病之後,體內陽氣是潰散的,體內的能量虛弱,氣血不足,很容易出現氣虛、血虛或陽虛的證候。

大病或久病之後,尤其是熱病之後,體內也有可能出現虛熱或餘熱,有機會出現熱擾胸膈證。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

相關證型

與此證候相關的其他證型

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

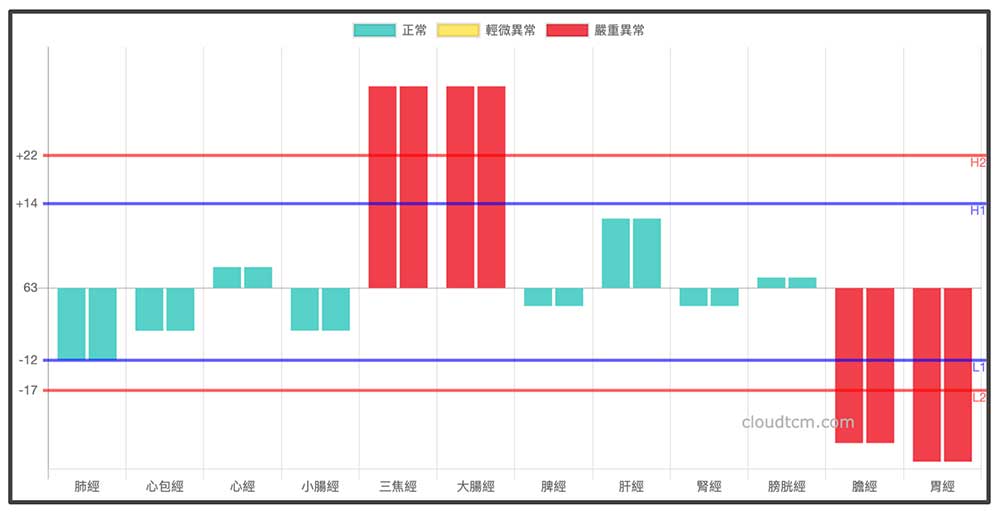

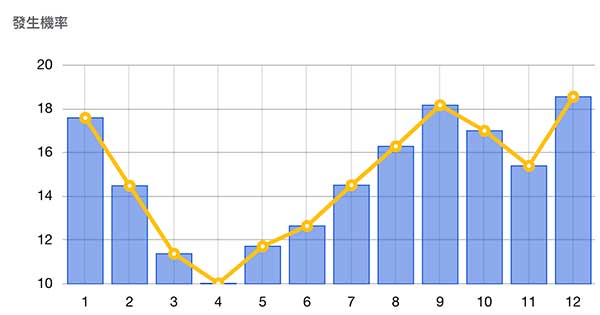

本文有提到,熱擾胸膈證常見於「三焦經」與「大腸經」實證相關經絡型態,天氣愈熱時出現的機率愈高。

然而,天氣愈熱時 「心經」與「心包經」卻容易出現虛證,導致熱擾胸膈證出現的機率大增,列出幾種經絡型態參考如下:

1三焦經+大腸經實證,膽經+胃經虛證(上熱下寒)

經絡型態

出現機率

象徵火氣的三焦大腸經實證,象徵陽虛的膽經胃經虛證,這種現象最常發生在最炎熱的夏天(7-9月)與最寒冷的冬天(12-1月)。若長期出現此經絡現象,會出現上半身容易感到發熱,下半身寒冷的體質現象。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解