Exogenous Rheumatism

外感風濕的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2024-10-26

外感風濕指的是「風邪」和「濕邪」侵入人體後引發的疾病。這裡的「風邪」和「濕邪」是指中醫裡說的兩種對人體有害的外在因素。

風邪像是一種四處擴散的邪氣,容易引發多種疾病;濕邪則黏著不散,會成為許多疾病的根源。

當風邪和濕邪一起侵入人體時,會影響氣血的流通,使經絡(身體內的能量通道)受阻,進而產生許多病理變化。

當風濕侵入人體,最先影響的是皮膚和肌肉表層,讓人體表面的「衛氣」(類似免疫保護力)變弱,導致身體容易受風的刺激,感覺怕冷,一吹風就覺得寒冷不舒服。

風邪具有擴散和透泄的特性,這種特性表現為它容易引起疾病。當風邪進入人體時,會讓皮膚和肌肉層的毛孔打開,導致體內的氣散失,造成氣虛、體弱的感覺。

當風濕進入肌肉、經絡和關節時,會阻礙氣血流通,導致關節疼痛,並伴隨酸脹、麻木等不適症狀。

《黃帝內經.素問》中提到:「諸痙項強,皆屬於濕」,這是指頸部連及背部筋脈的肌肉強直,使頸部不能前俯後仰或左右運動。

直到2024年的現代,每個人都還是可以親身印證古書的描述。2024年10月期間,台灣地區經常出現颱風或下雨,某會員發現經常在早上起床時,他的脖子、肩頸就非常的痛,而窗外確實大雨且室內濕氣高。

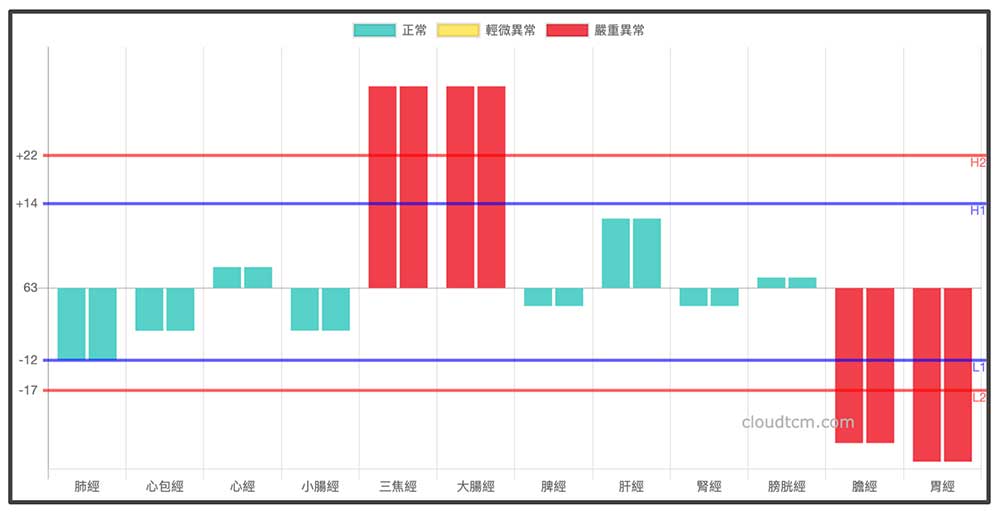

某天早上他很好奇,就在肩頸感到最酸痛的時候進行經絡檢測,發現幾乎所有腳部的陽經都沒有能量,經絡圖慘不忍睹。而這些經絡確實都通過肩頸部位,印證寒濕會造成陽經沒有能量(見下圖)。

後來他只要起床以後全身動一動,脖子動一動,運用吹風機熱風將把肩頸部位吹一吹,而且去外面走路半小時之後,肩頸酸痛都改善了。

風邪的特性使得人體的氣無法保護體內,容易出現出汗、氣短、容易疲倦的情況。因此,古書中提到:「風濕侵襲會引起自發性出汗、怕風和自發出汗的現象。」

出汗過多會消耗體內的氣,進一步削弱體力和陰液,這就會引起氣短、尿少,甚至出現排尿困難的情況。此時,舌頭顏色淡,舌苔呈白色且略顯黏膩,脈象濡緩。

外感風濕證主要是伴有濕邪,本質上是一種感冒,症狀是惡寒發熱、身體感到困重、頭脹如裹,關節疼痛,舌苔白膩,脈濡數。

由其是風濕容易侵犯頭部(風濕犯頭),導致頭部氣血運行不暢,引起頭痛、頭暈、目眩、耳鳴、嘔吐等症狀。有些人一到下雨天就會頭痛,就是一種風濕犯頭證。

風濕邪氣侵犯經絡,阻塞經絡,導致經絡不通暢。經絡不通暢,會導致肢體沉重麻木,最後出現「痺痛」,許多的風濕性關節炎、各種慢性疼痛,就是這樣形成的。

濕邪容易導致三焦運行不暢,膀胱排尿不暢。膀胱排尿不暢,會導致小便量少。這種慢性的濕氣,常運用益氣固表的方法,「防己黃芪湯」是常用中藥。

綜合以上,外感風濕的常見症狀有以下幾點:

- 惡寒、發熱、頭痛、身痛:風邪主表,所以外感風濕的初期表現多為惡寒、發熱、頭痛、脖子痛、肩頸酸痛、全身疼痛...等等表證。

- 關節疼痛、腫脹、活動受限:濕邪主內,所以外感風濕的後期會出現關節疼痛、腫脹、活動受限...等等症狀。

- 其他症狀:外感風濕的還會出現疲勞無力、食欲不振、噁心、嘔吐、腹瀉等。

以下是一些預防外感風濕的方法:

- 注意保暖:天氣變冷時要穿暖和的衣物,避免受寒或淋到雨。

- 調整飲食:盡量避免食用生冷、寒涼的食物,多喝熱水,幫助驅寒保暖。

- 避免潮濕:淋雨後應立即擦乾頭髮,並洗個熱水澡,換上乾燥的衣服。

- 適量進食溫熱食物:例如薑湯、紅糖水等,有助於增強體內溫暖感。

- 規律運動:加強鍛煉以提高免疫力,使身體更能抵禦外來寒氣。

經絡理解圖

從經絡角度深入理解此證候

造成外感風濕的主要原因

了解2種常見致病因素

環境寒濕

外在的寒濕之氣,如果因為寒流、大雪、大雨、涉水淋雨...等等,會造成濕氣內侵體內,而造成體內寒氣、濕氣過重。

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

由於「濕邪」在陰陽上屬陰, 因此通常在下雨的時候,或是淋到雨之後,體內的陽經能量通常都會開始低下。

進入冬天之後,寒氣本來就會讓體內的陽經能量低下,如果又加上下雨濕氣重的話,對經絡的影響就會非常的明顯,每個人都可以親身驗證這種現象。

1三焦經+大腸經實證,膽經+胃經虛證(上熱下寒)

經絡型態

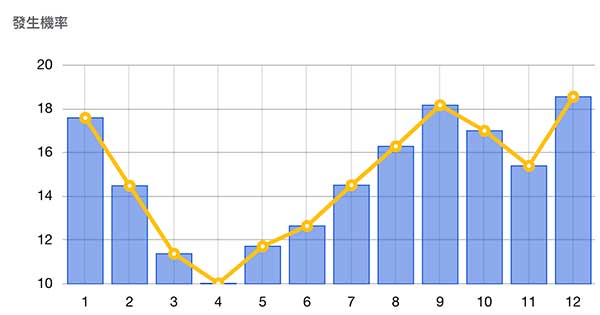

出現機率

象徵火氣的三焦大腸經實證,象徵陽虛的膽經胃經虛證,這種現象最常發生在最炎熱的夏天(7-9月)與最寒冷的冬天(12-1月)。若長期出現此經絡現象,會出現上半身容易感到發熱,下半身寒冷的體質現象。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解