Upper-heat and lower-cold syndrome

上熱下寒的原因,症狀與經絡,運用穴道及中藥加以改善!

雲端中醫編輯組- 最後更新:2025-09-13

「上熱下寒證」是一種中醫所說的「寒熱錯雜」的病證。簡單來說,就是身體上部有熱,下部卻有寒,導致陰陽不調,氣機升降失常。

根據漢朝《傷寒論》原文,提到:「傷寒,胸中有熱,胃中有邪氣,腹中痛,欲嘔吐者,黃連湯主之。」這種情況常見的症狀有:

- 想吐或乾嘔

- 腹部疼痛

- 胸口煩熱、悶脹不適

- 舌頭顏色偏淡或偏紅,舌苔可能白或黃

- 脈象細弱或偏快(脈數)

用白話來理解,這種病證的成因大致是以下程序:

- 原本腸胃就偏寒 ,當外來熱邪入侵時,卻被寒氣阻隔。

- 熱氣無法下降,就滯留在上部,引發胸口煩熱、想吐。

- 寒氣則困在下部,讓腸胃受寒,出現腹痛。

- 寒熱互相牽制,氣機不暢,才會造成種種不適。

後世醫家對於這句話有不同的解讀,例如名醫成無已認為,這是外邪傳入體內,結果形成「上熱下寒」的狀態。

尤在涇認為,這不是單一部位的病,而是「三焦(上焦、中焦、下焦)都病了」,其中最根本的問題在「胃」,而邪氣本質是寒氣。

程知認為這是「陰陽不交」,腹部有陰寒,陽氣進不去,就會腹痛。上部有陽熱,陰氣進不去,就會嘔吐。這是「上下失和」的典型表現。

秦之楨認看法更極端,認為是「三焦都發熱」,胸中的熱是上焦有熱,胃中的邪氣是中焦有熱,腹痛是下焦有熱。

後世醫家雖有不同見解,但大多圍繞這個「上熱下寒、陰陽不調」的病機。所以典型症狀就會出現

- 想吐、乾嘔:因為熱氣往上衝。

- 腹痛:由於寒氣凝聚在腸胃。

- 胸口煩熱:熱邪停留在上焦。

- 全身氣機不暢:會覺得腹中滿悶、胸膈不舒。

事實上,傳統中醫的許多證候,本身也會出現上熱下寒,常見如下:

- 寒熱互結證:也是寒熱混雜,但主要表現是心下痞硬、不痛,而不是腹痛。

- 陽明腑實證:腹痛屬於「實熱阻滯」,疼痛堅硬、拒按,常伴便秘;而上熱下寒的腹痛屬寒痛,遇熱會減輕。

- 少陽合病或兼里實證:會有明顯的少陽症狀,如寒熱往來、口苦咽乾,而上熱下寒則沒有這些表現。

- 脾虛寒濕證:腹痛多是隱隱作痛,喜歡按壓,並伴隨下痢;而上熱下寒證的腹痛較劇烈。

少陰病相關證候(如陽虛陰盛、水泛、格陽等):這些都與腎陽虛衰或水邪相關,症狀會有四肢冰冷、下利清谷、水腫等,與上熱下寒證的「胸熱、欲吐、腹痛」有所不同。 - 厥陰蛔厥證:厥陰病的本質就是上熱下寒,甚至有機會吐出蛔蟲。

改善「上熱下寒證」治療的核心在於,必須要先清上焦之熱,再溫下焦之寒,調和胃氣,使升降有序。

《傷寒論》中提到用黃連湯作為主方。黃連能清上熱,乾薑、桂枝能溫下寒,再配合人參、半夏等藥材調和中焦、止嘔、補虛。

這種方法既不是單純清熱,也不是單純溫補,而是「上清下溫,寒熱並治」,以恢復陰陽調和。

上熱下寒的現象,在現代人是非常普遍的,從大量現代人的經絡數據看來,絕大多數的人體內都有上熱下寒的現象,只是型態不同,可以參考底下的經絡分析內容。

造成上熱下寒證的主要原因

了解5種常見致病因素

感冒傷寒後遺症

舌相與脈相

中醫診斷的重要指標

舌相

Tongue Characteristics

脈相

Pulse Characteristics

臨床症狀或疾病

常見的相關症狀表現

經絡型態分析

從經絡測量數據分析證候表現

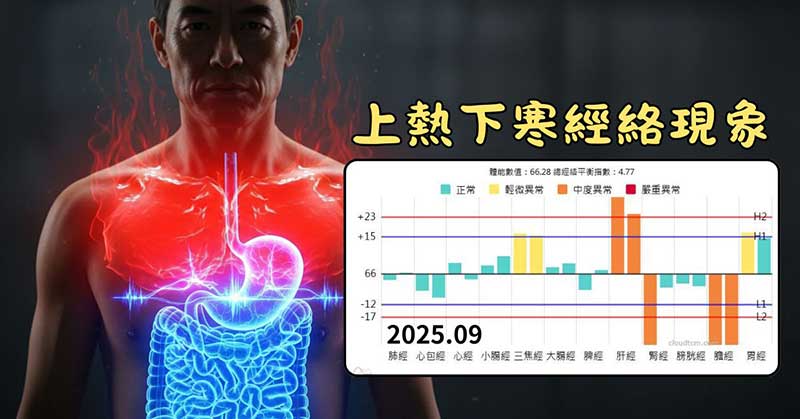

現代人高機率出現上熱下寒的現象,最常見的經絡型態就是「上實下虛」,此外,還有各式各樣的上熱下寒型態,精確呈現出現代人體內「寒熱複雜」的複雜體質現象。

2025年9月,某會員透過FB社團分享,他經常感到很燥熱,但是他其實經常看中醫,服用過一些寒涼藥物,效果卻不好。而這種現象,已經成為一種體質現象,長期困擾著他。

以下是其中一張他分享的經絡圖,可以清楚看到,在這麼炎熱的天氣下,他的膽經與腎經還是虛證,上半身的三焦經、肝經與胃經出現實證,這確實是非常火熱的,這也是另一種型態的「上熱下寒」。

事實上,他在冬季的時候,會出現一派陽虛火熱現象,所以在根本上他的體質是非常陰寒的。

這類體質的人,一定要從根本上改善體內陰寒的現象,才有可能化解體內的燥熱現象,這就是許多現代疾病背後的經絡模型。

討論留言

與其他用戶分享經驗與見解